目录

快速导航-

| 卷首语

| 卷首语

-

聚焦前沿 | 艺术学理论的新探讨与新认识

聚焦前沿 | 艺术学理论的新探讨与新认识

-

聚焦前沿 | 构建中国现代艺术学“三大体系”的多维思考

聚焦前沿 | 构建中国现代艺术学“三大体系”的多维思考

-

专题研究 | 抗战艺术史研究

专题研究 | 抗战艺术史研究

-

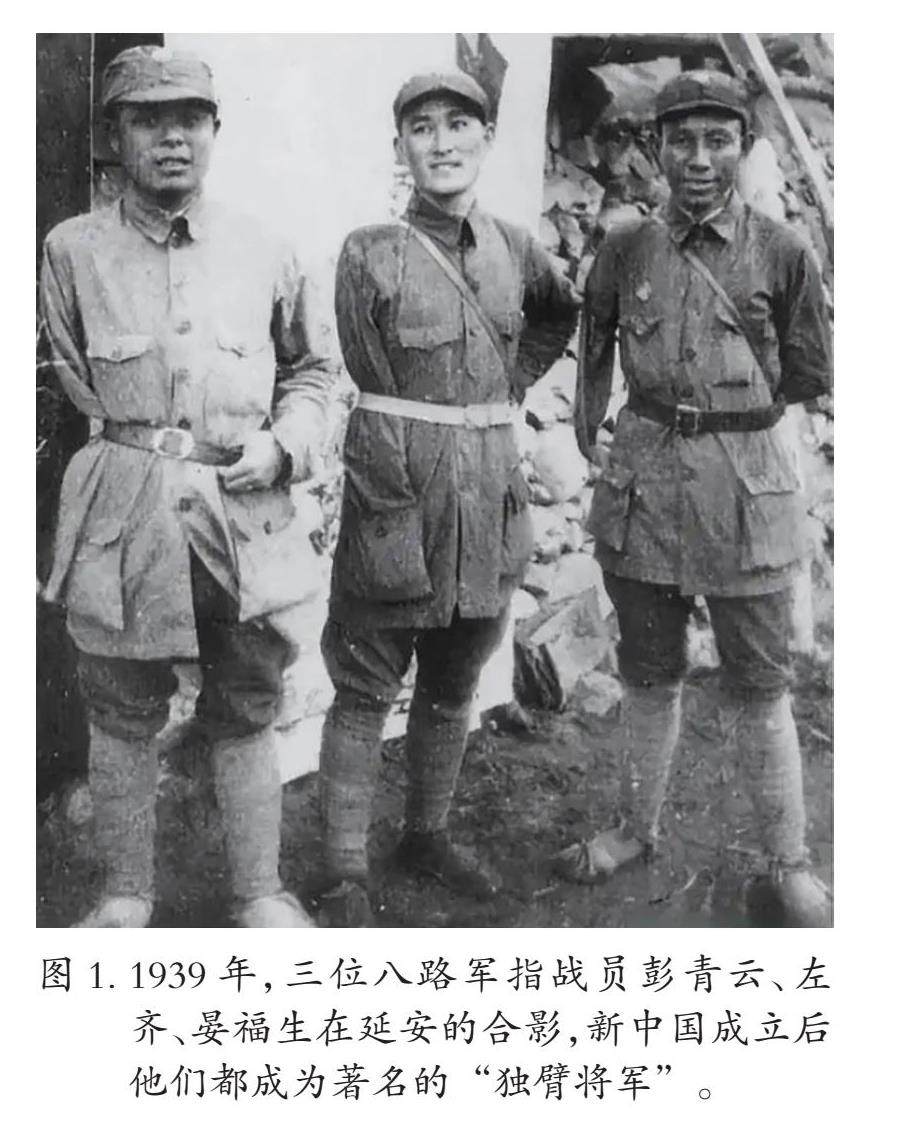

专题研究 | 匮乏和创造:抗战时期八路军设计活动的特征研究

专题研究 | 匮乏和创造:抗战时期八路军设计活动的特征研究

-

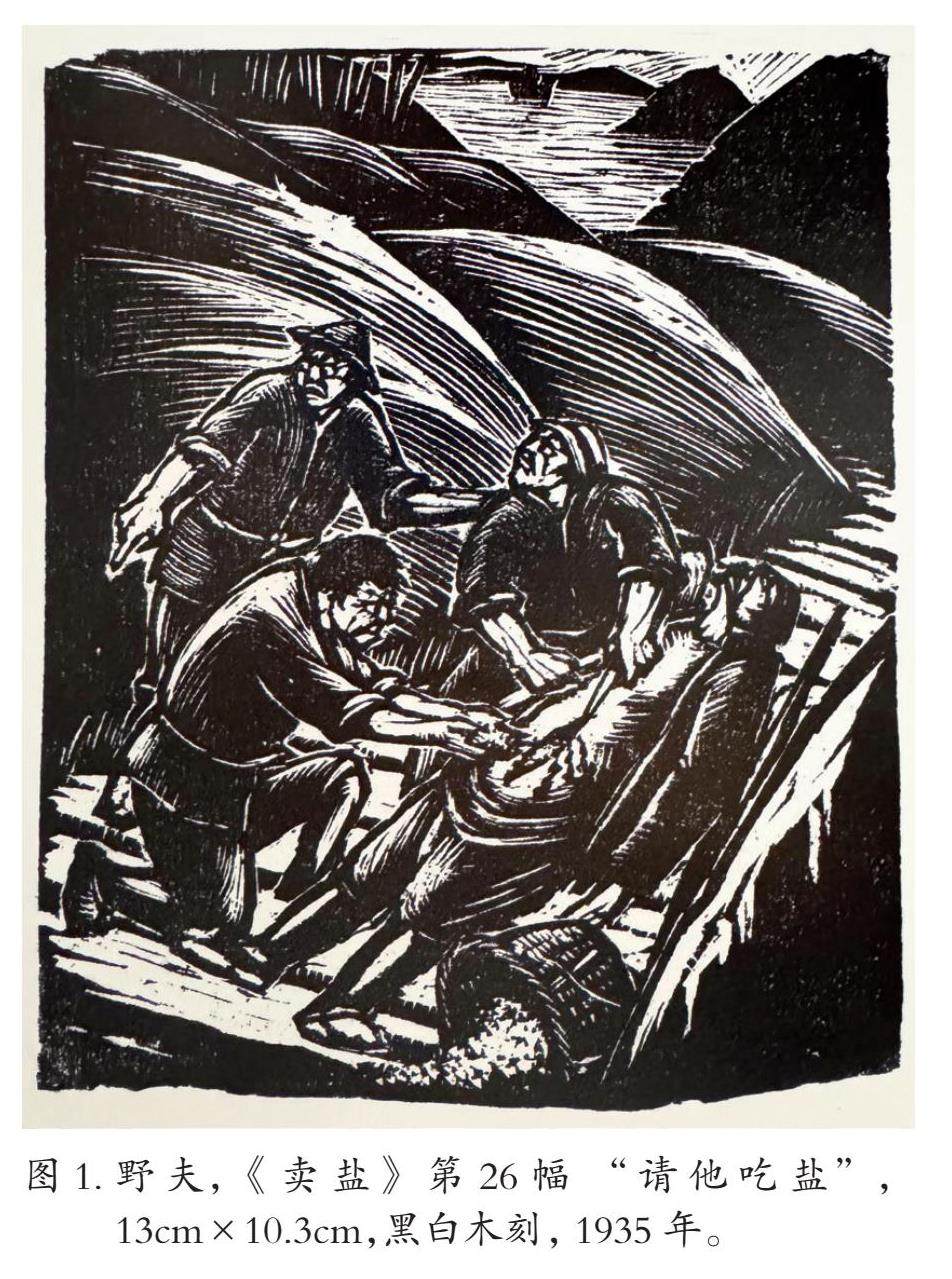

专题研究 | 起点:野夫在1935年全国木刻联合展览会

专题研究 | 起点:野夫在1935年全国木刻联合展览会

-

专题研究 | 由器物到博物:“全民抗战”背景中的早期博物馆实践

专题研究 | 由器物到博物:“全民抗战”背景中的早期博物馆实践

-

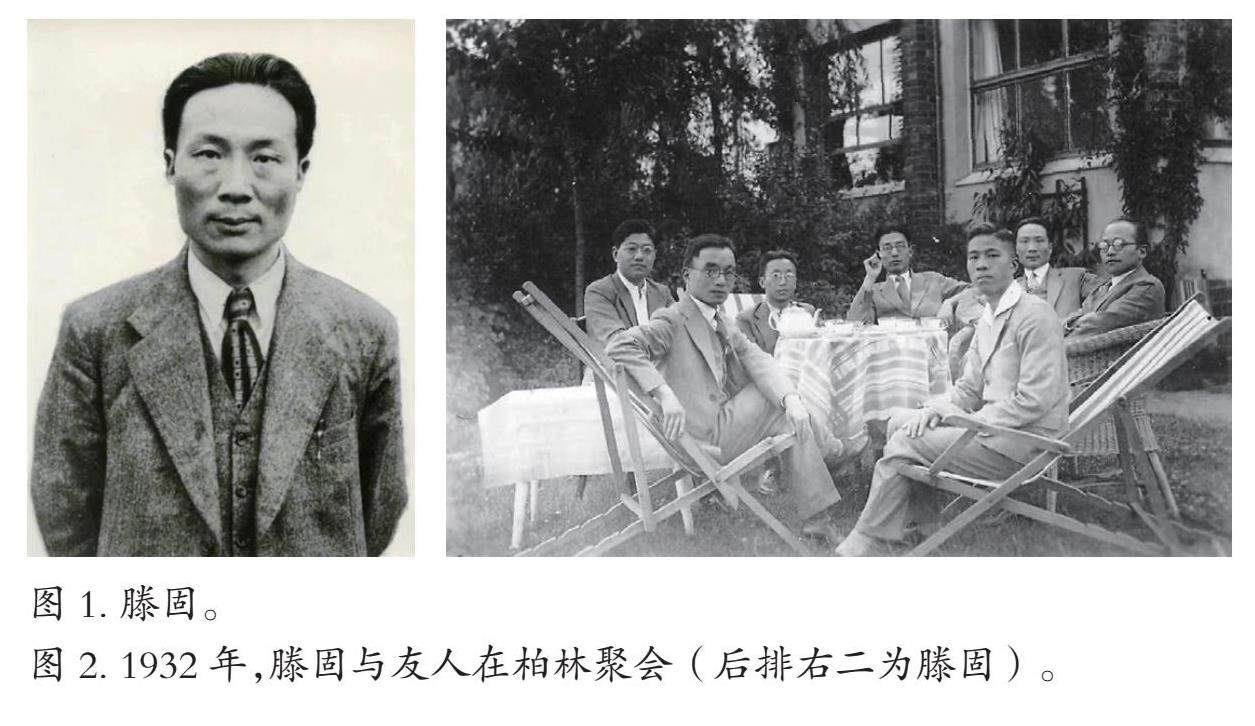

专题研究 | 滕固美术史学中的多重民族-国家叙事

专题研究 | 滕固美术史学中的多重民族-国家叙事

-

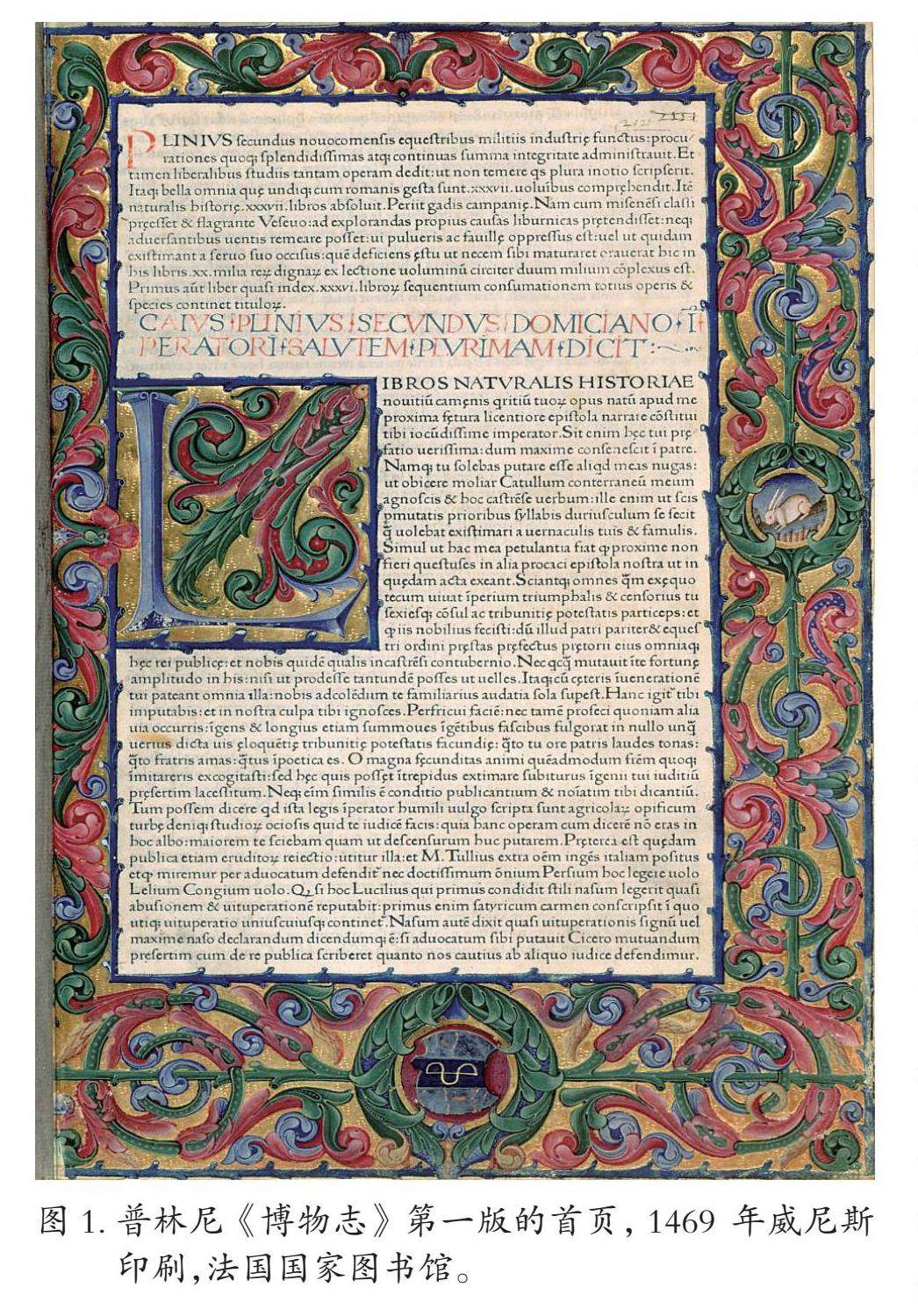

史论新探 | 细读:重识西方美术史

史论新探 | 细读:重识西方美术史

-

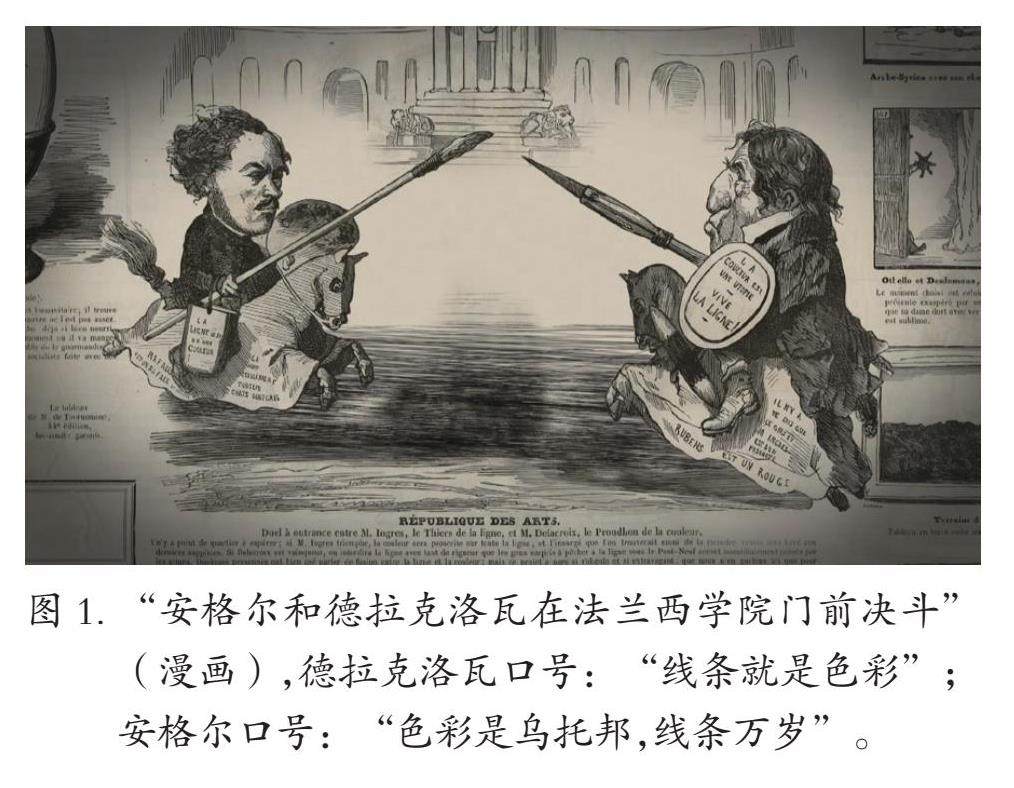

史论新探 | 触觉之美:安格尔的古典世界

史论新探 | 触觉之美:安格尔的古典世界

-

史论新探 | 马奈的哲人

史论新探 | 马奈的哲人

-

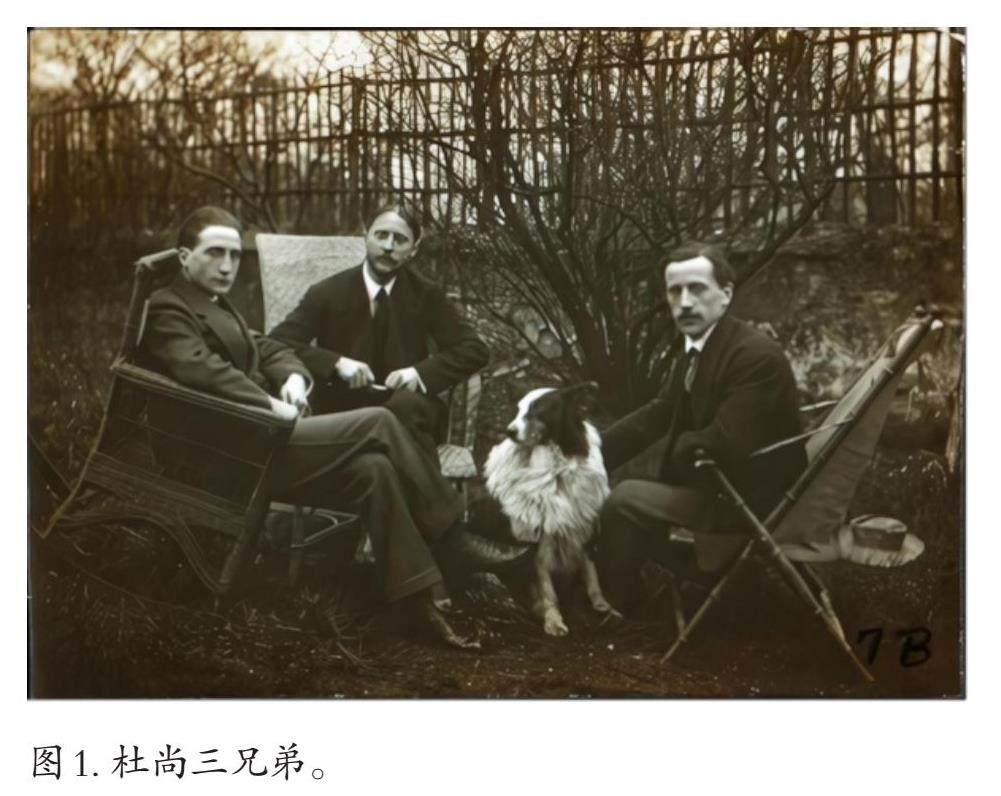

史论新探 | 杜尚的《泉》:“现成品”的崛起

史论新探 | 杜尚的《泉》:“现成品”的崛起

-

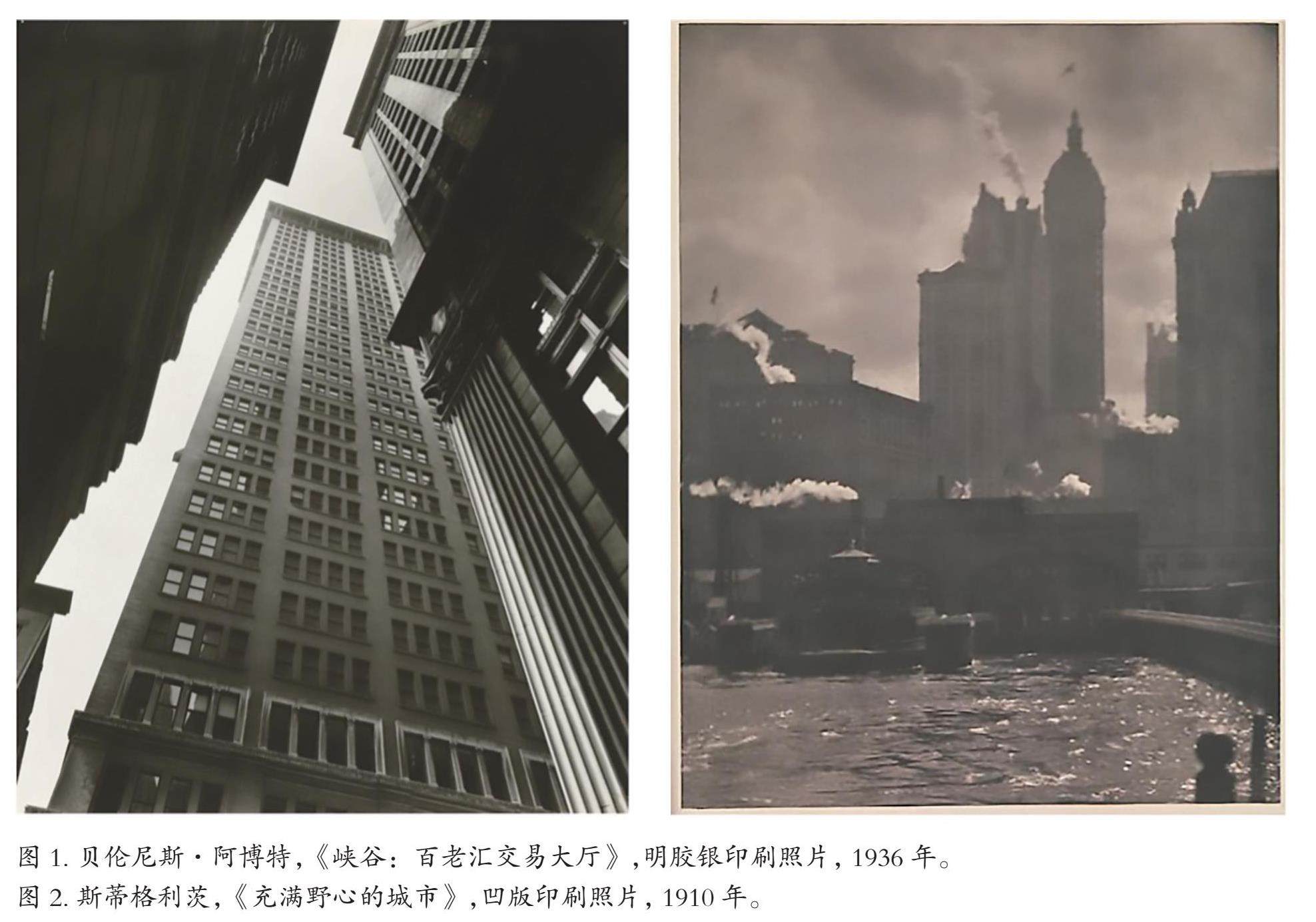

史论新探 | 精确主义艺术中的美国身份及其建构策略,1920—1950

史论新探 | 精确主义艺术中的美国身份及其建构策略,1920—1950

-

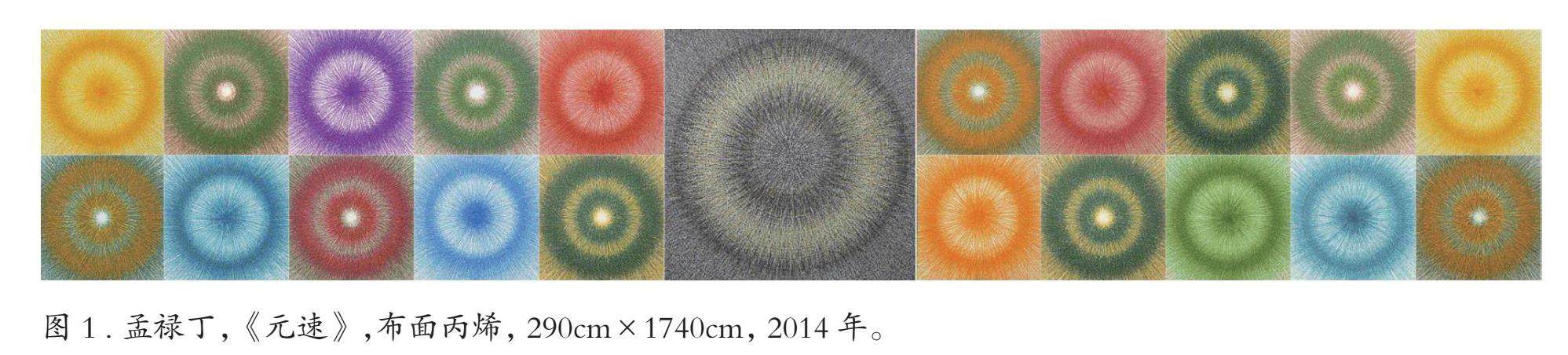

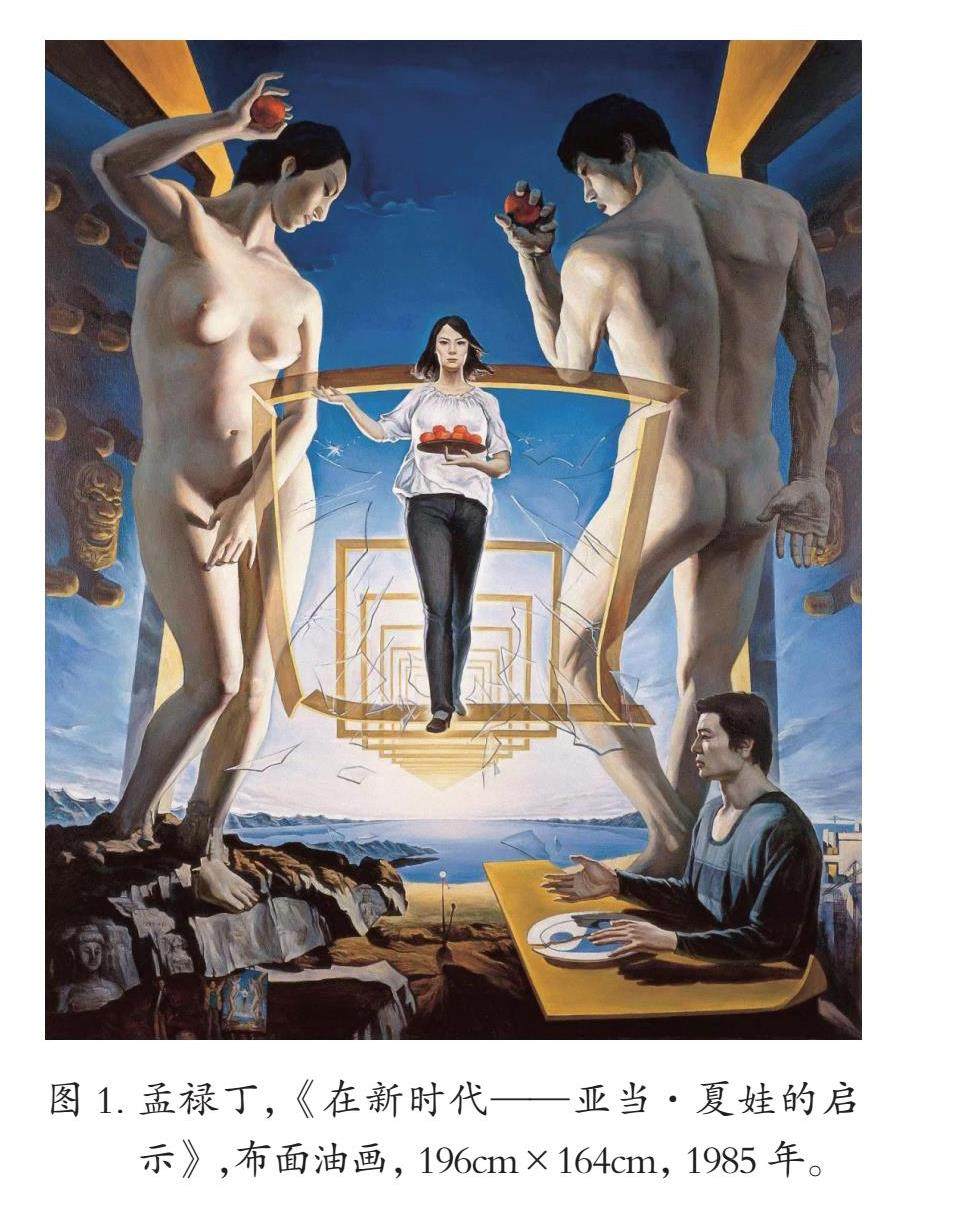

当代评论 | 抽象艺术具身化:孟禄丁审美心智的认知延展与具身转向

当代评论 | 抽象艺术具身化:孟禄丁审美心智的认知延展与具身转向

-

当代评论 | 为中国抽象艺术“生产出回忆和希望”

当代评论 | 为中国抽象艺术“生产出回忆和希望”

登录

登录