目录

快速导航-

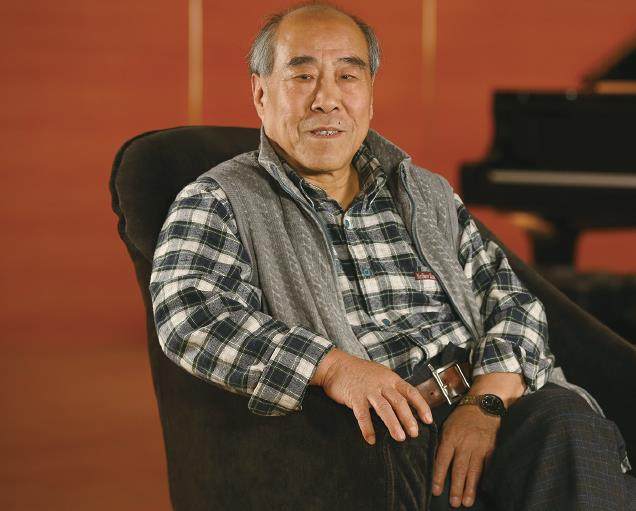

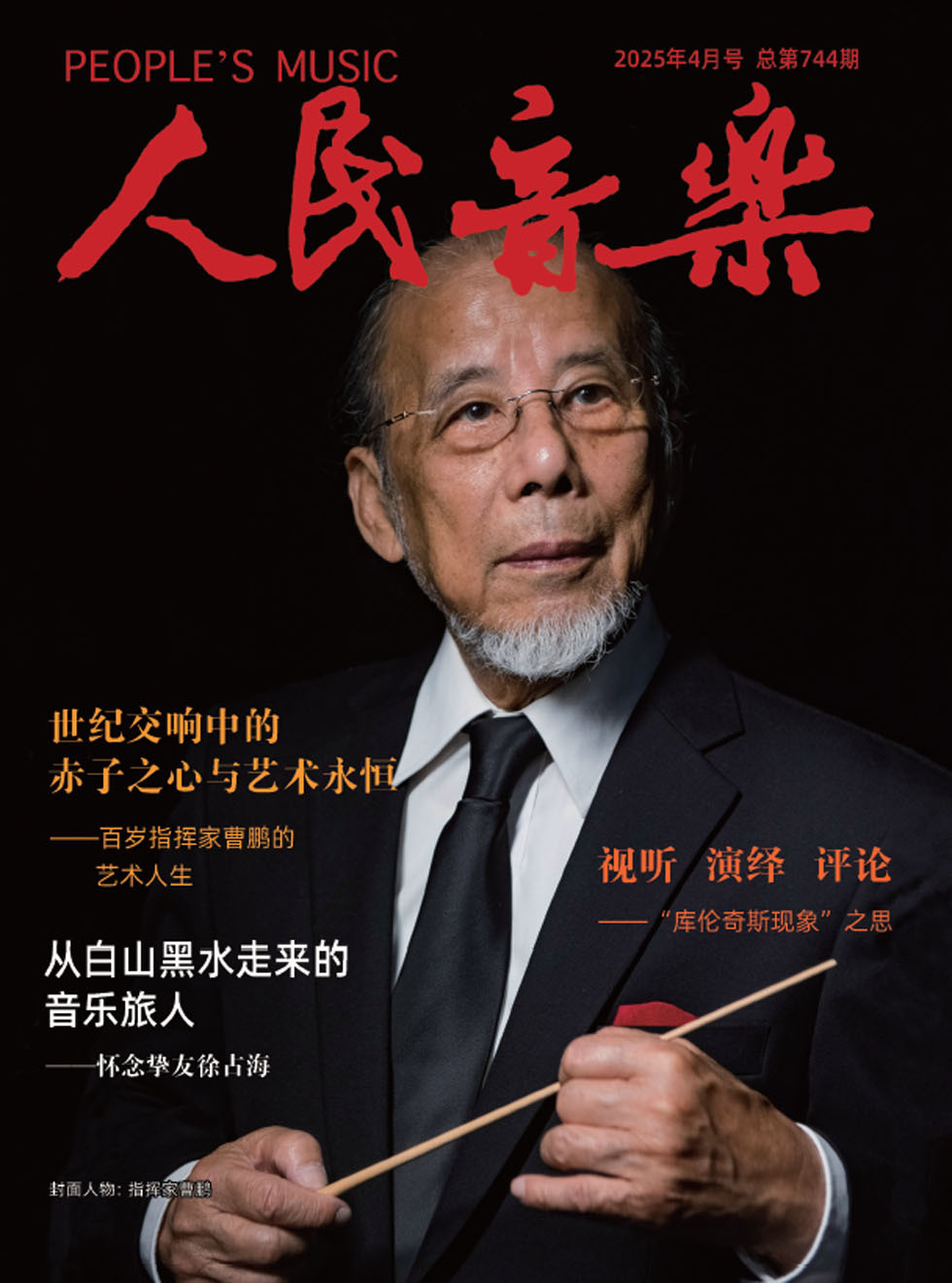

当代音乐家 | 世纪交响中的赤子之心与艺术永恒

当代音乐家 | 世纪交响中的赤子之心与艺术永恒

-

创作研究·乐海撷英 | 集多元之美 展民族之怀

创作研究·乐海撷英 | 集多元之美 展民族之怀

-

创作研究·乐海撷英 | 技融两系 意通古今

创作研究·乐海撷英 | 技融两系 意通古今

-

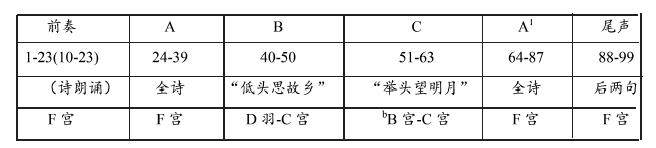

创作研究·乐海撷英 | “双创”背景下中国古典文学题材音乐的发展向度

创作研究·乐海撷英 | “双创”背景下中国古典文学题材音乐的发展向度

-

创作研究·乐海撷英 | 视听 演绎 评论

创作研究·乐海撷英 | 视听 演绎 评论

-

创作研究·乐海撷英 | 技术与情感的平衡 找寻自己的声音

创作研究·乐海撷英 | 技术与情感的平衡 找寻自己的声音

-

创作研究·乐海撷英 | 中法音乐何以会通

创作研究·乐海撷英 | 中法音乐何以会通

-

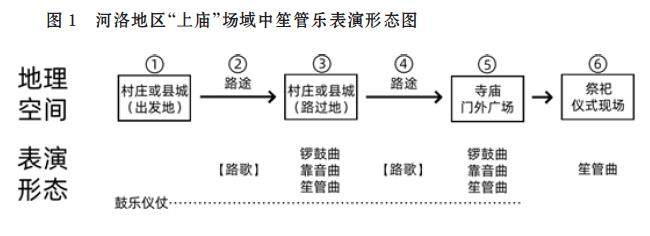

民族音乐 | 场域与表演:河洛地区“上庙”场域中笙管乐表演形态研究

民族音乐 | 场域与表演:河洛地区“上庙”场域中笙管乐表演形态研究

-

民族音乐 | 先秦至魏晋时期黄河流域古琴艺术发展述略

民族音乐 | 先秦至魏晋时期黄河流域古琴艺术发展述略

-

民族音乐 | 区域交融 学理之思

民族音乐 | 区域交融 学理之思

-

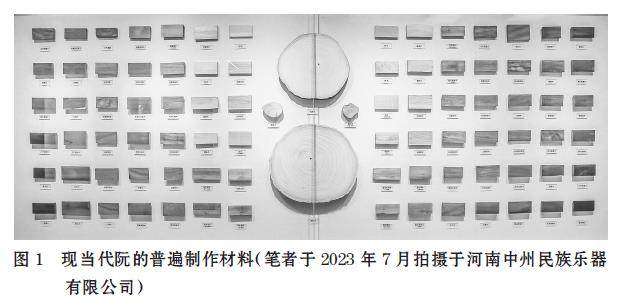

民族音乐 | 阮“乐改”七十年评述

民族音乐 | 阮“乐改”七十年评述

-

音教园地 | 统筹与创新:重新定义新时代的世界高等音乐教育

音教园地 | 统筹与创新:重新定义新时代的世界高等音乐教育

-

乐海钩沉 | 从白山黑水走来的音乐旅人

乐海钩沉 | 从白山黑水走来的音乐旅人

-

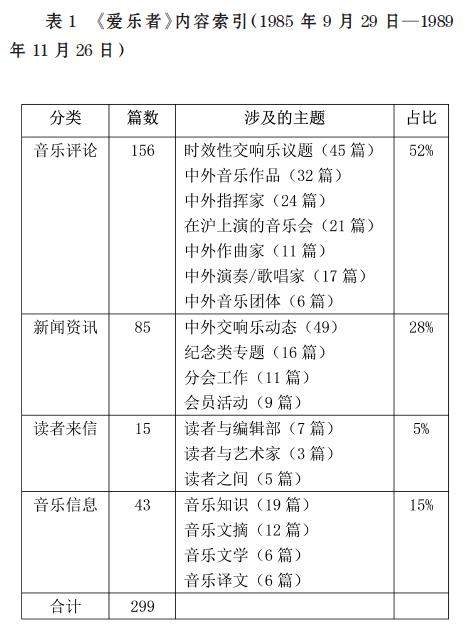

乐海钩沉 | 《爱乐者》:20世纪80年代交响乐复苏中的公共话语空间

乐海钩沉 | 《爱乐者》:20世纪80年代交响乐复苏中的公共话语空间

-

社会音乐生活 | 探索文化遗产“活化”展览新路径

社会音乐生活 | 探索文化遗产“活化”展览新路径

-

环球采风 | 他带来了永远带不走的旋律

环球采风 | 他带来了永远带不走的旋律

-

环球采风 | 文化互鉴 乐汇东盟

环球采风 | 文化互鉴 乐汇东盟

-

环球采风 | 作为贝多芬《第三交响曲》第一乐章曲式基原的修辞布局

环球采风 | 作为贝多芬《第三交响曲》第一乐章曲式基原的修辞布局

-

书林漫步 | 溯源数千年中国哲理 诠释现当代音乐教育

书林漫步 | 溯源数千年中国哲理 诠释现当代音乐教育

登录

登录