目录

快速导航-

学术关注 | 学习、优化、超越:DeepSeek技术创新的中国模式

学术关注 | 学习、优化、超越:DeepSeek技术创新的中国模式

-

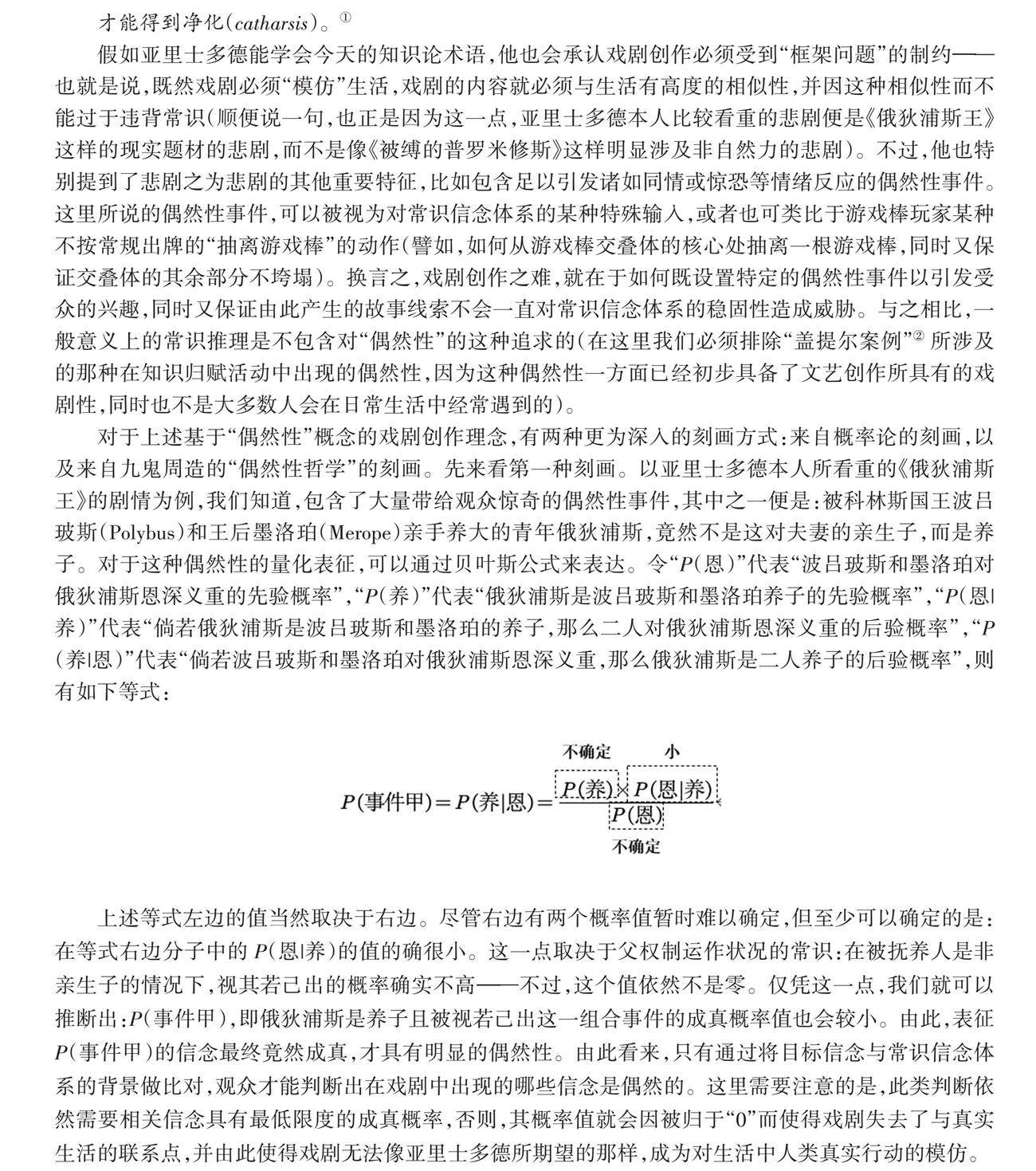

学术关注 | 框架问题、文学创作与DeepSeek等大语言模型

学术关注 | 框架问题、文学创作与DeepSeek等大语言模型

-

马克思主义研究 | 意识形态研究中的层次、范式及其当代课题

马克思主义研究 | 意识形态研究中的层次、范式及其当代课题

-

马克思主义研究 | 落实《2030年可持续发展议程》的挑战与赋能

马克思主义研究 | 落实《2030年可持续发展议程》的挑战与赋能

-

马克思主义研究 | 对“自然科学的唯心主义方向”的批判

马克思主义研究 | 对“自然科学的唯心主义方向”的批判

-

法学研究 | 功能论视域下人工智能体主体制度的私法建构

法学研究 | 功能论视域下人工智能体主体制度的私法建构

-

法学研究 | 个人信息保护请求权规范基础之范围和理解

法学研究 | 个人信息保护请求权规范基础之范围和理解

-

艺术与传媒 | 表现主义电影表演与导演的中国实践

艺术与传媒 | 表现主义电影表演与导演的中国实践

-

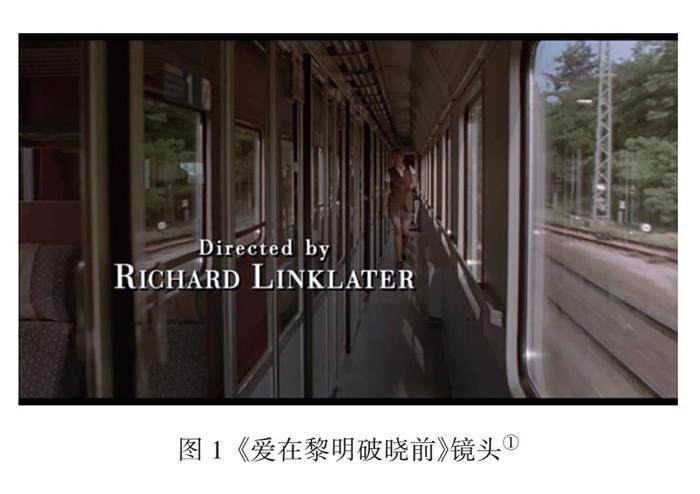

艺术与传媒 | 理查德·林克莱特的“纪实”与让·鲁什的“虚构”

艺术与传媒 | 理查德·林克莱特的“纪实”与让·鲁什的“虚构”

-

艺术与传媒 | 感觉结构视野下的比较电影学及其可能

艺术与传媒 | 感觉结构视野下的比较电影学及其可能

-

教育学研究 | 百年变局下全球教育治理的历史回望与远景擘画

教育学研究 | 百年变局下全球教育治理的历史回望与远景擘画

-

教育学研究 | 教育强国建设背景下地方师范教育的“困境”与“突围”

教育学研究 | 教育强国建设背景下地方师范教育的“困境”与“突围”

-

教育学研究 | 指向世界大同的教育正义论纲

教育学研究 | 指向世界大同的教育正义论纲

-

编辑学研究 | 社科学术期刊编辑人员的职业认知及其改善研究

编辑学研究 | 社科学术期刊编辑人员的职业认知及其改善研究

登录

登录