目录

快速导航-

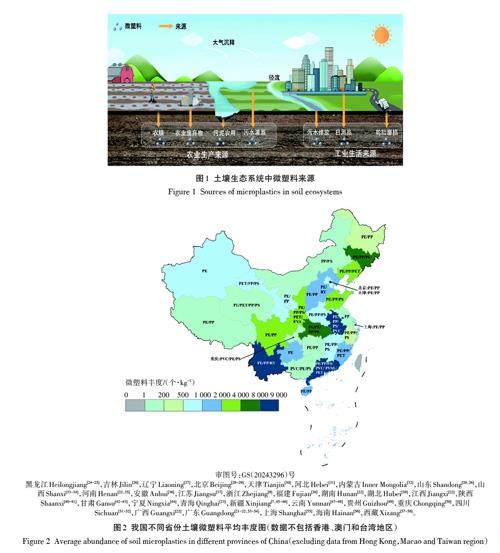

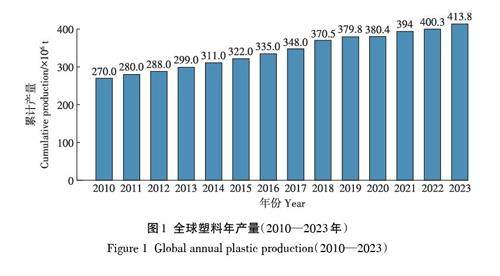

专论与综述 | 微塑料迁移及其复合污染对土壤生态系统的影响研究进展

专论与综述 | 微塑料迁移及其复合污染对土壤生态系统的影响研究进展

-

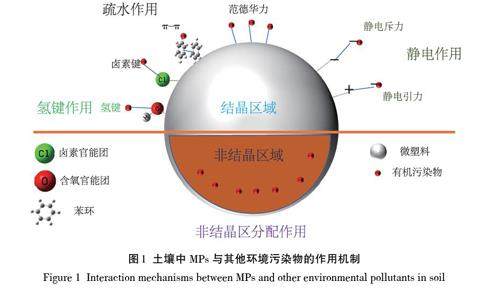

专论与综述 | 土壤中生物可降解微塑料的环境行为及对碳循环影响的研究进展

专论与综述 | 土壤中生物可降解微塑料的环境行为及对碳循环影响的研究进展

-

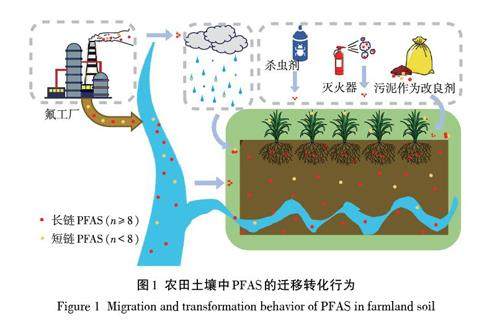

专论与综述 | 农田土壤中全氟化合物的迁移转化与污染控制技术研究进展

专论与综述 | 农田土壤中全氟化合物的迁移转化与污染控制技术研究进展

-

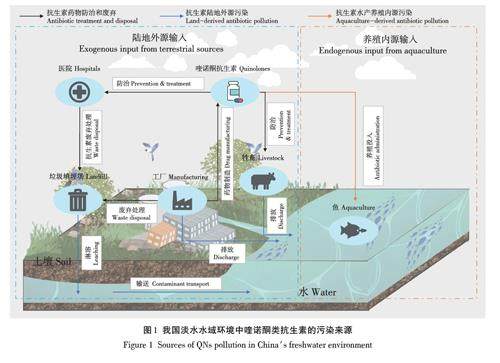

专论与综述 | 我国典型淡水水域环境中喹诺酮类抗生素污染的研究进展

专论与综述 | 我国典型淡水水域环境中喹诺酮类抗生素污染的研究进展

-

专论与综述 | 土壤中微囊藻毒素的污染特征及其对作物的危害

专论与综述 | 土壤中微囊藻毒素的污染特征及其对作物的危害

-

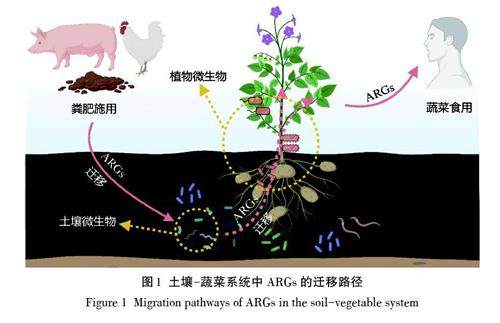

专论与综述 | 土壤-蔬菜系统中抗生素抗性基因的迁移与消减

专论与综述 | 土壤-蔬菜系统中抗生素抗性基因的迁移与消减

-

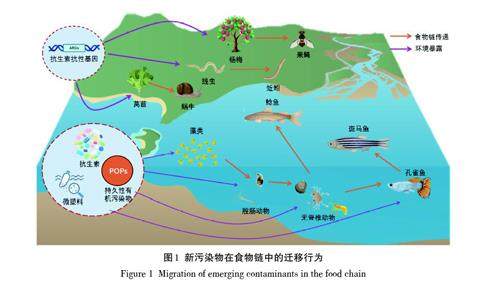

专论与综述 | 新污染物在水土食物链中的迁移转化行为

专论与综述 | 新污染物在水土食物链中的迁移转化行为

-

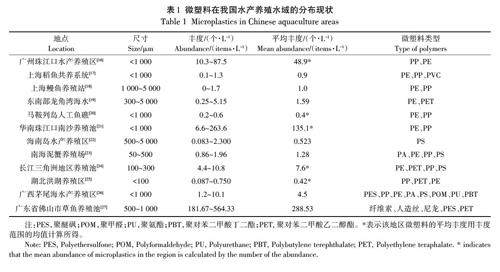

专论与综述 | 微塑料在水产养殖水域中的分布及在鱼体内的富集和毒性效应

专论与综述 | 微塑料在水产养殖水域中的分布及在鱼体内的富集和毒性效应

-

专论与综述 | 塑料废弃物定向转化为高值化学品研究进展

专论与综述 | 塑料废弃物定向转化为高值化学品研究进展

-

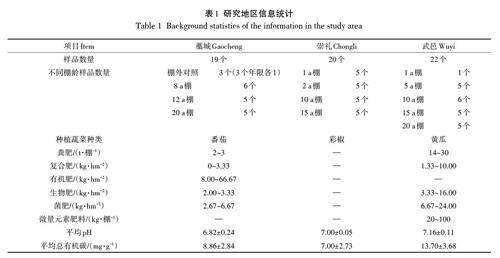

研究报告 | 河北省典型设施菜地土壤抗生素积累变化分析

研究报告 | 河北省典型设施菜地土壤抗生素积累变化分析

-

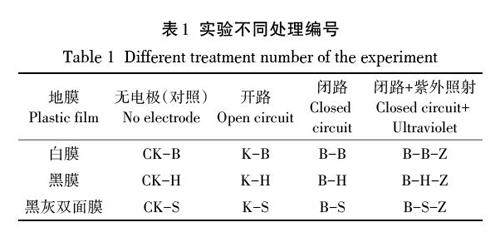

研究报告 | 生物电流对可降解地膜释放有机质光谱特征的影响

研究报告 | 生物电流对可降解地膜释放有机质光谱特征的影响

-

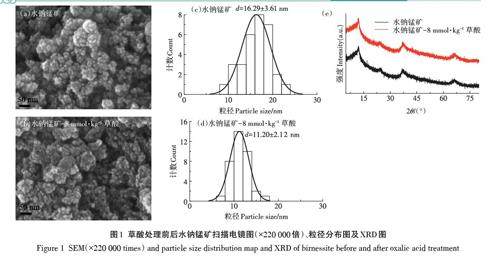

研究报告 | 非水相体系有机酸对水钠锰矿界面氟喹诺酮类抗生素降解的影响机制

研究报告 | 非水相体系有机酸对水钠锰矿界面氟喹诺酮类抗生素降解的影响机制

-

研究报告 | 农业机械化作业对三江平原农田土壤PAHs分布特征的影响及风险评价

研究报告 | 农业机械化作业对三江平原农田土壤PAHs分布特征的影响及风险评价

-

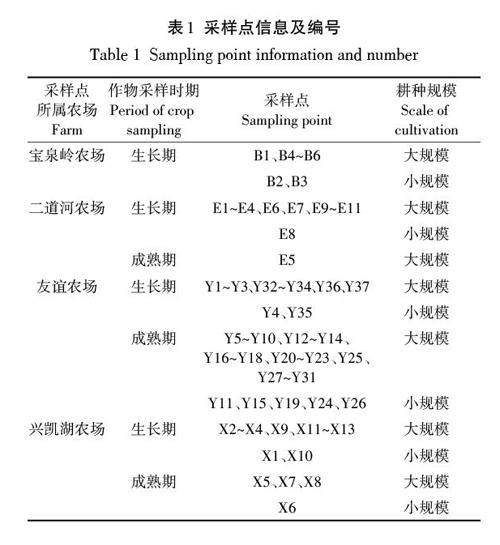

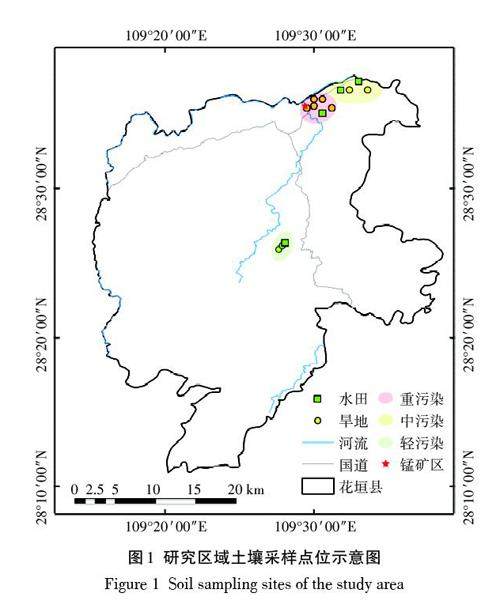

研究报告 | 锰矿区周边农田土壤HMs-PAHs共存污染特征及土壤微生物的响应

研究报告 | 锰矿区周边农田土壤HMs-PAHs共存污染特征及土壤微生物的响应

-

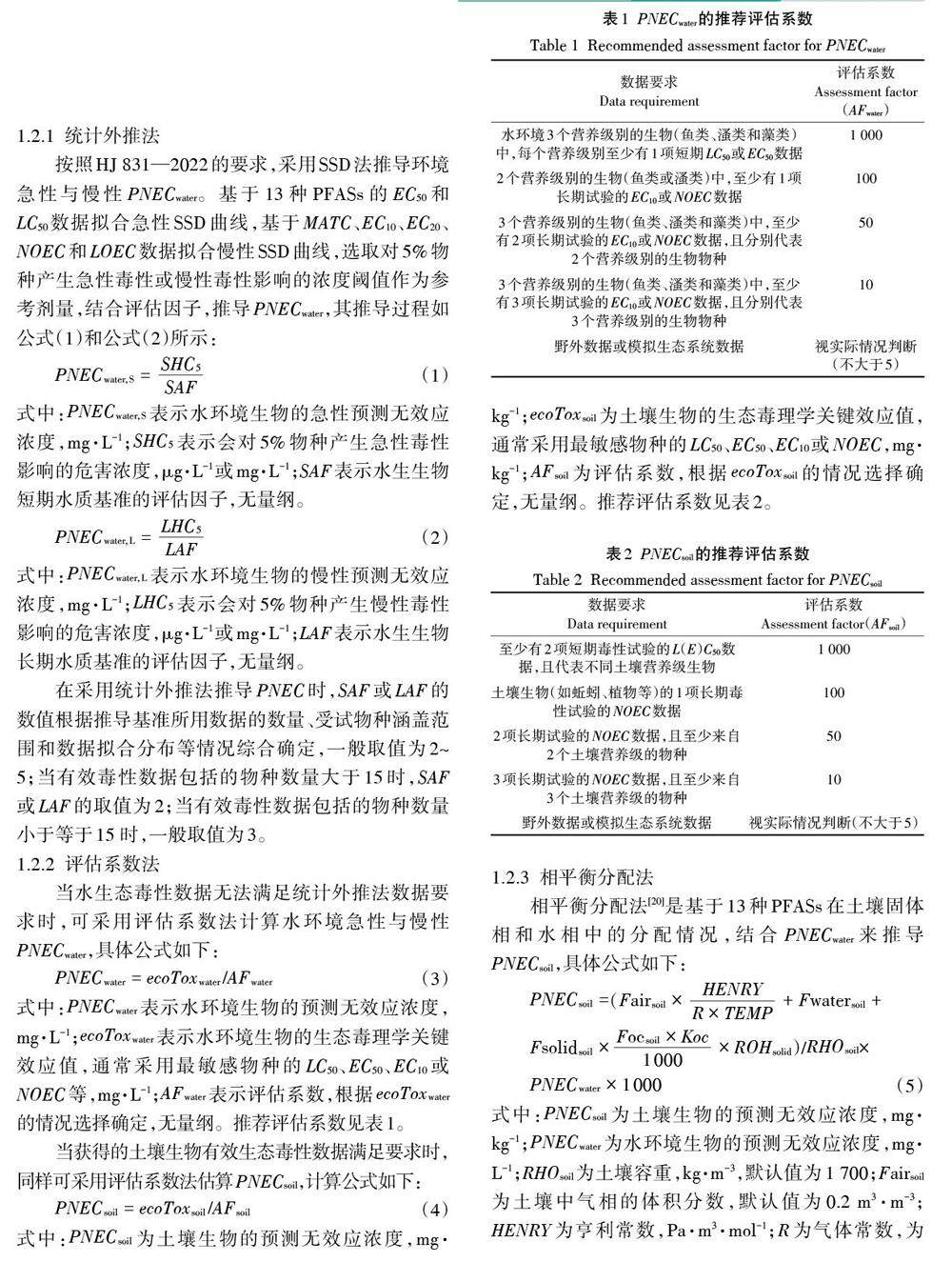

研究报告 | 土壤和水环境全氟及多氟化合物预测无效应浓度推导及生态风险评估

研究报告 | 土壤和水环境全氟及多氟化合物预测无效应浓度推导及生态风险评估

-

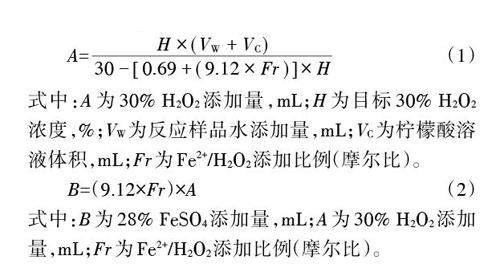

研究报告 | Fenton氧化技术强化水中多环芳烃降解的条件优化

研究报告 | Fenton氧化技术强化水中多环芳烃降解的条件优化

-

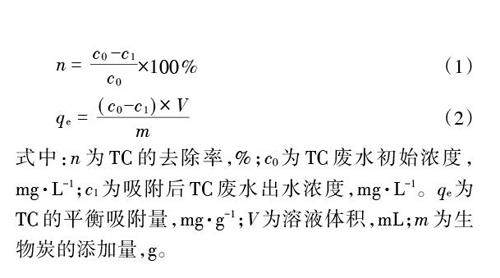

研究报告 | 氮硼掺杂牛蛙养殖污泥生物炭对四环素的吸附行为

研究报告 | 氮硼掺杂牛蛙养殖污泥生物炭对四环素的吸附行为

-

研究报告 | 高分辨质谱结合分子网络技术在鱼体恩诺沙星及其转化产物分析中的应用

研究报告 | 高分辨质谱结合分子网络技术在鱼体恩诺沙星及其转化产物分析中的应用

-

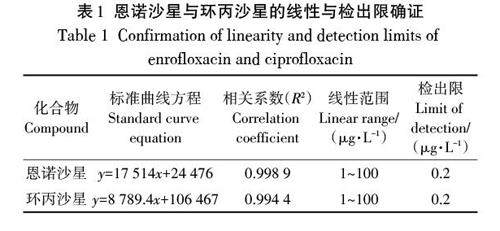

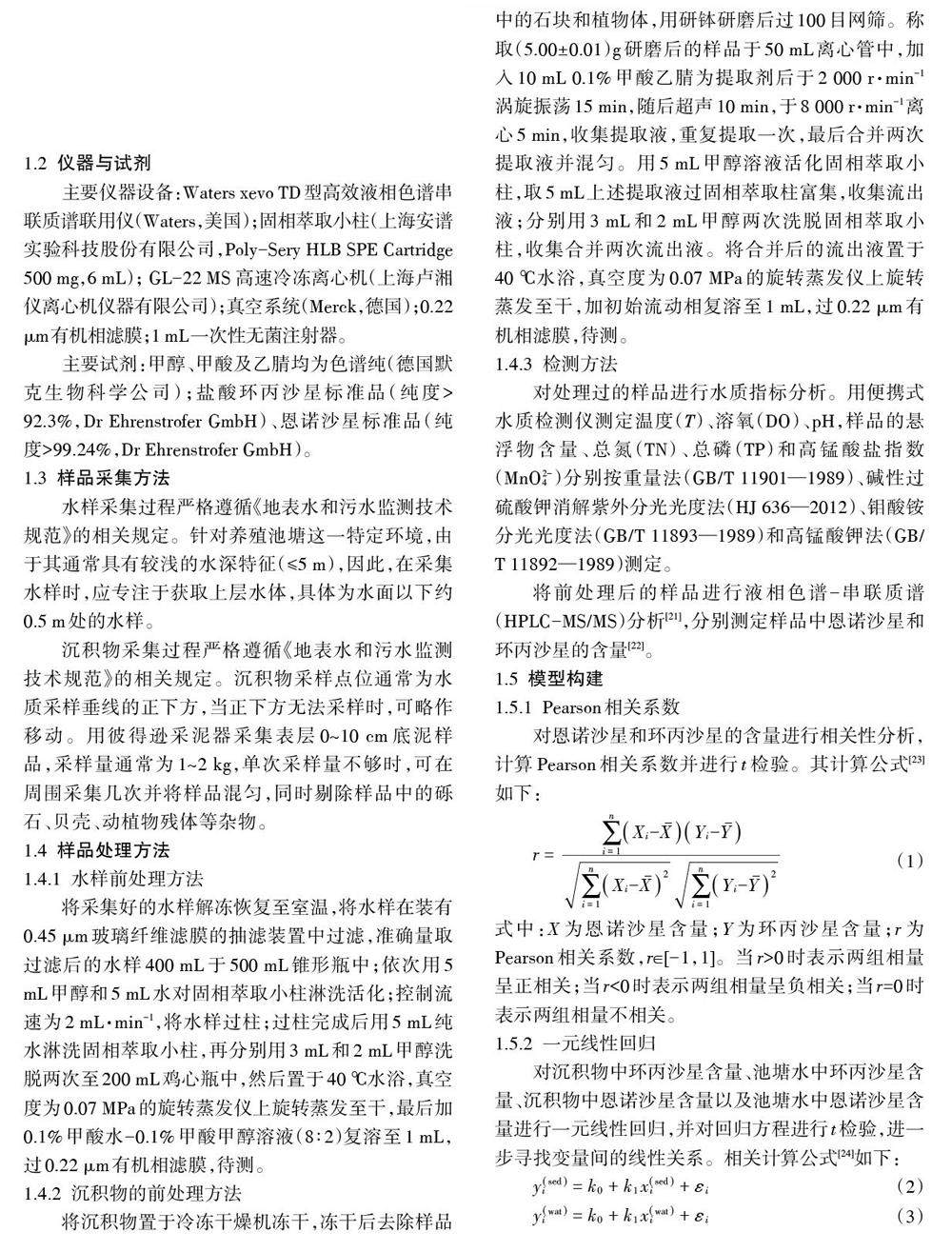

研究报告 | 基于逐步回归模型的池塘养殖环境环丙沙星暴露水平预测模型的构建

研究报告 | 基于逐步回归模型的池塘养殖环境环丙沙星暴露水平预测模型的构建

-

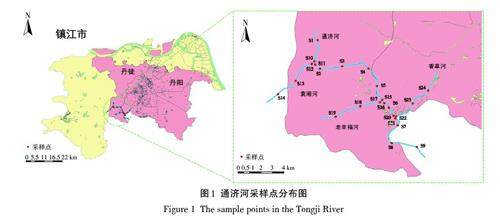

研究报告 | 镇江通济河中拟除虫菊酯的污染调查及生态风险评估

研究报告 | 镇江通济河中拟除虫菊酯的污染调查及生态风险评估

-

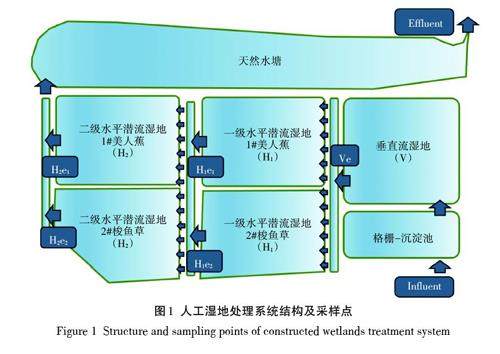

研究报告 | 组合人工湿地在农村污水处理中的应用及对PPCPs的去除效果

研究报告 | 组合人工湿地在农村污水处理中的应用及对PPCPs的去除效果

-

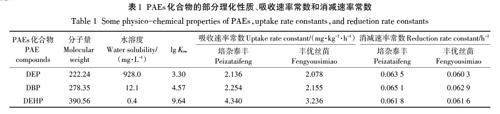

研究报告 | 酞酸酯(PAEs)高、低积累水稻品种根系吸收PAEs的动力学差异

研究报告 | 酞酸酯(PAEs)高、低积累水稻品种根系吸收PAEs的动力学差异

-

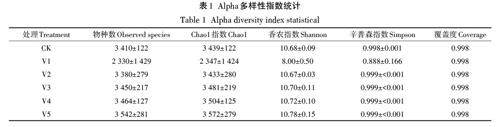

研究报告 | 精异丙甲草胺及助剂对作物根际微生物的影响

研究报告 | 精异丙甲草胺及助剂对作物根际微生物的影响

-

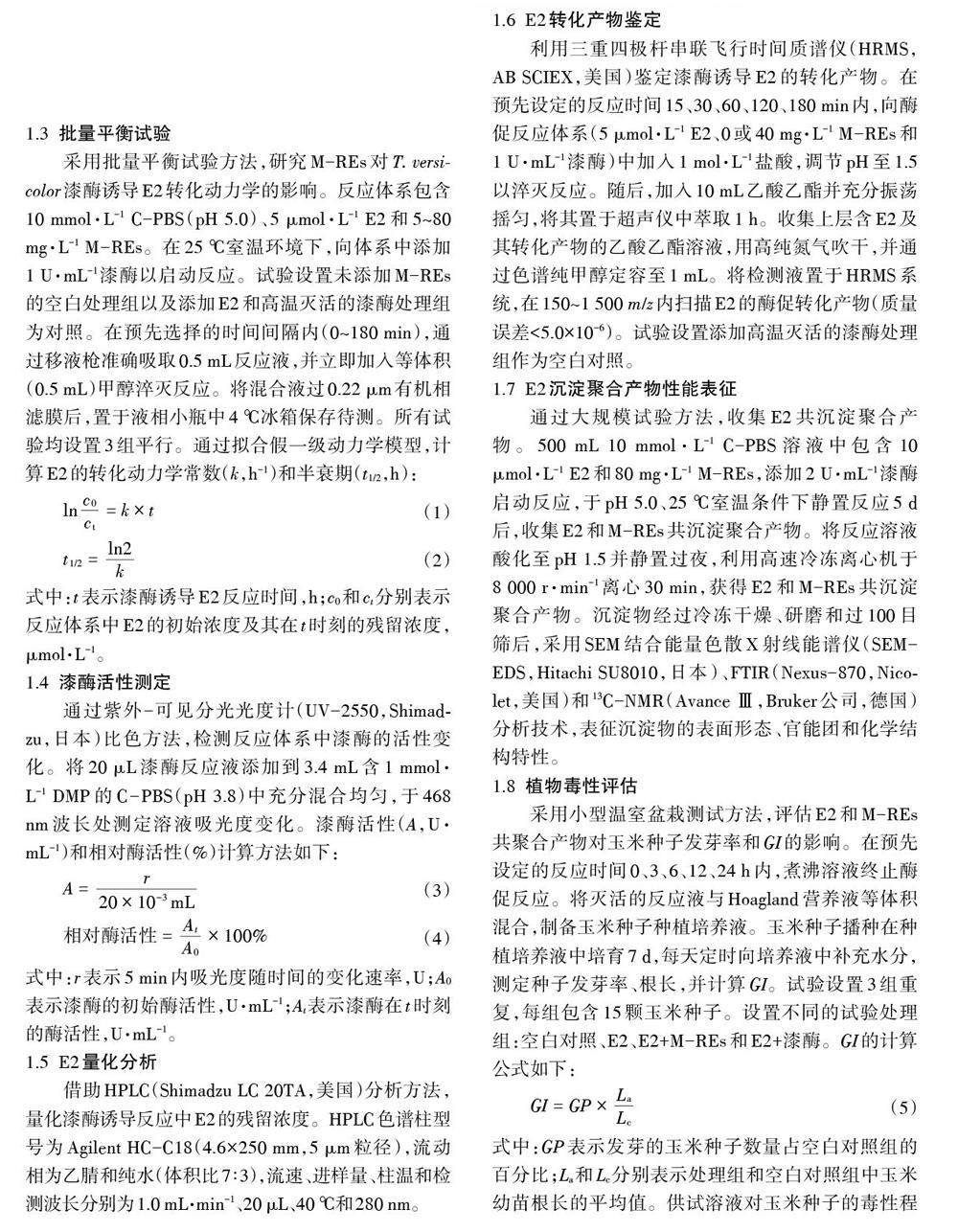

研究报告 | 根系分泌物对漆酶诱导17β-雌二醇聚合转移的影响及机制

研究报告 | 根系分泌物对漆酶诱导17β-雌二醇聚合转移的影响及机制

-

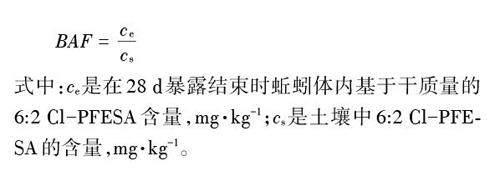

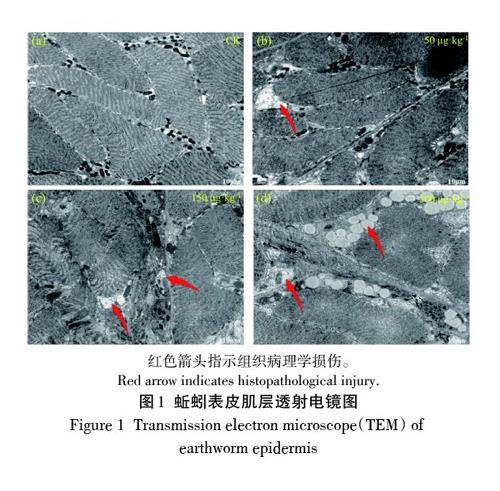

研究报告 | 自然土壤中6:2氯代多氟烷基醚磺酸对蚯蚓的毒性效应

研究报告 | 自然土壤中6:2氯代多氟烷基醚磺酸对蚯蚓的毒性效应

-

研究报告 | 微囊藻毒素-LR暴露对蚯蚓氧化应激及肠道微生物的影响

研究报告 | 微囊藻毒素-LR暴露对蚯蚓氧化应激及肠道微生物的影响

-

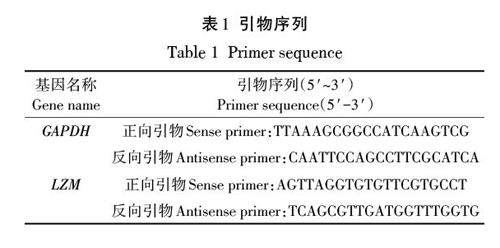

研究报告 | 太平洋牡蛎溶菌酶基因对4种磺胺类抗生素的表达响应

研究报告 | 太平洋牡蛎溶菌酶基因对4种磺胺类抗生素的表达响应

-

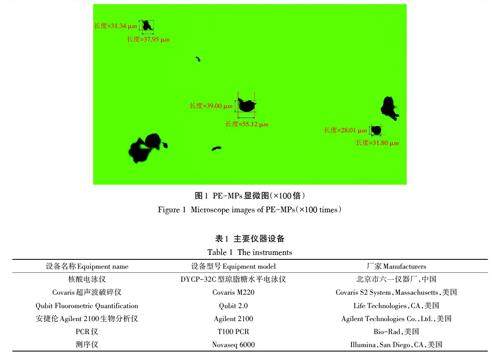

研究报告 | 聚乙烯微粒对凡纳滨对虾肠道菌群的毒性效应

研究报告 | 聚乙烯微粒对凡纳滨对虾肠道菌群的毒性效应

-

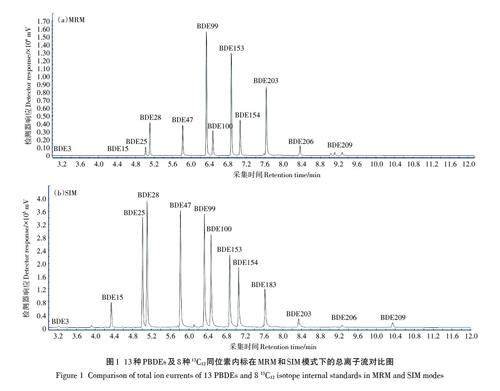

研究报告 | 同位素内标-气相色谱质谱法测定海洋动物体中多溴联苯醚

研究报告 | 同位素内标-气相色谱质谱法测定海洋动物体中多溴联苯醚

登录

登录