目录

快速导航-

文学评论 | 崩溃与拯救

文学评论 | 崩溃与拯救

-

文学评论 | 生态女性主义视角下的《大地》三部曲

文学评论 | 生态女性主义视角下的《大地》三部曲

-

文学评论 | 《李娃传》的欲望书写

文学评论 | 《李娃传》的欲望书写

-

文学评论 | 现实的横亘和精神的矗立

文学评论 | 现实的横亘和精神的矗立

-

文学评论 | 文学伦理学视角下的《赛姆勒先生的行星》解读

文学评论 | 文学伦理学视角下的《赛姆勒先生的行星》解读

-

文学评论 | 《遥远的向日葵地》的比喻手法探析

文学评论 | 《遥远的向日葵地》的比喻手法探析

-

文学评论 | 透过《一个人的战争》看林白的汉语写作

文学评论 | 透过《一个人的战争》看林白的汉语写作

-

文学研究 | 论陈染个人化写作的自传性

文学研究 | 论陈染个人化写作的自传性

-

文学研究 | 《贞丰诗萃》的编纂思想及其价值初探

文学研究 | 《贞丰诗萃》的编纂思想及其价值初探

-

文学研究 | 托卡尔丘克生态叙事中的互文性

文学研究 | 托卡尔丘克生态叙事中的互文性

-

文学研究 | 浅析明清之际流寓文人对南京城市文化的多维建构

文学研究 | 浅析明清之际流寓文人对南京城市文化的多维建构

-

文学研究 | 表现主义与现实主义之争:文学虚构与真实二重性的冲突

文学研究 | 表现主义与现实主义之争:文学虚构与真实二重性的冲突

-

文化集萃 | 《庄子》:“虚”的生存策略

文化集萃 | 《庄子》:“虚”的生存策略

-

文化集萃 | 《1844年经济学哲学手稿》中的人的存在思想研究

文化集萃 | 《1844年经济学哲学手稿》中的人的存在思想研究

-

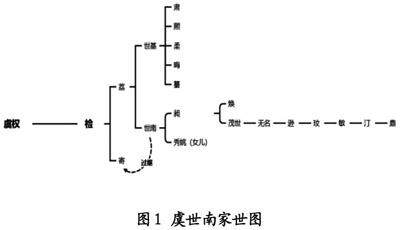

文化集萃 | 虞世南行年考

文化集萃 | 虞世南行年考

-

文化集萃 | 韩非的人性思想与人的社会性之关系探究

文化集萃 | 韩非的人性思想与人的社会性之关系探究

-

文化集萃 | 恩格斯关于英国工人阶级状况的研究

文化集萃 | 恩格斯关于英国工人阶级状况的研究

-

文化集萃 | 畏兀儿族人西迁凉州遗事略考

文化集萃 | 畏兀儿族人西迁凉州遗事略考

-

文化集萃 | 先秦海贝的文明起源与生命崇拜

文化集萃 | 先秦海贝的文明起源与生命崇拜

-

文化集萃 | 中国古代“寄治”现象研究

文化集萃 | 中国古代“寄治”现象研究

-

文艺观察 | 《新神榜·杨戬》:新时代中华文化意蕴的多维呈现

文艺观察 | 《新神榜·杨戬》:新时代中华文化意蕴的多维呈现

-

文艺观察 | 论孟京辉先锋戏剧的文化理论底色

文艺观察 | 论孟京辉先锋戏剧的文化理论底色

-

文艺观察 | 国风动画的美育价值

文艺观察 | 国风动画的美育价值

-

文艺观察 | 非遗类题材短视频创作中的文化表达研究

文艺观察 | 非遗类题材短视频创作中的文化表达研究

-

文化传播 | 功能对等理论视角下赫·乔·威尔斯短篇小说《墙中门》翻译策略研究

文化传播 | 功能对等理论视角下赫·乔·威尔斯短篇小说《墙中门》翻译策略研究

-

文化传播 | 译者行为批评视域内《西游记》神魔翻译研究

文化传播 | 译者行为批评视域内《西游记》神魔翻译研究

-

文化传播 | 从“上海书写”中看近四十年的媒介嬗变

文化传播 | 从“上海书写”中看近四十年的媒介嬗变

-

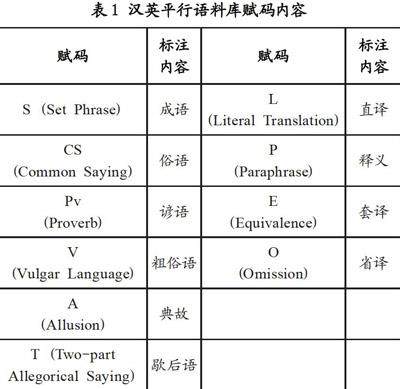

文化传播 | 《太阳照在桑干河上》中的习语及其翻译研究

文化传播 | 《太阳照在桑干河上》中的习语及其翻译研究

-

文化综合 | 黔东南汉语方言否定副词“没”“莫”

文化综合 | 黔东南汉语方言否定副词“没”“莫”

-

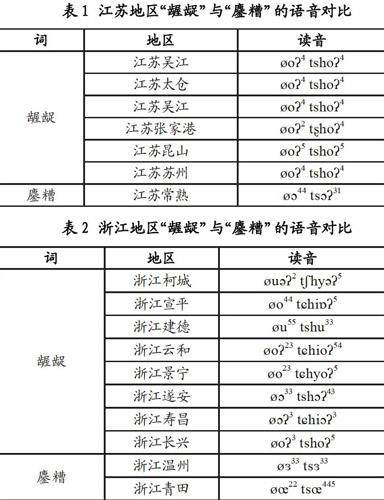

文化综合 | “鏖糟”中“污秽”义项的来源及其演变

文化综合 | “鏖糟”中“污秽”义项的来源及其演变

-

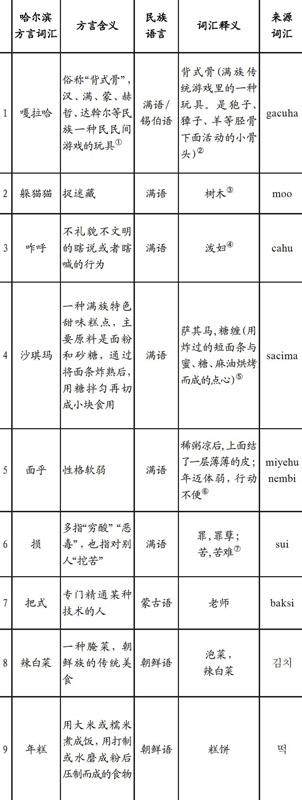

文化综合 | 哈尔滨方言形成与民族语言融合特点探究

文化综合 | 哈尔滨方言形成与民族语言融合特点探究

-

文化综合 | “王”的字形和字义演变

文化综合 | “王”的字形和字义演变

-

文化综合 | 施洞苗语极比标记的来源

文化综合 | 施洞苗语极比标记的来源

-

文化综合 | 清代宫廷中的满族饮食文化特点

文化综合 | 清代宫廷中的满族饮食文化特点

-

文化综合 | 档案文献遗产的价值特点及其实现路径

文化综合 | 档案文献遗产的价值特点及其实现路径

-

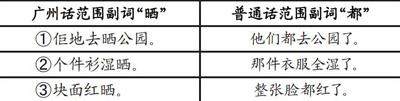

文化综合 | 广州话范围副词“晒”研究

文化综合 | 广州话范围副词“晒”研究

-

文化综合 | 现代汉语主观评价性构式“V都没V”研究

文化综合 | 现代汉语主观评价性构式“V都没V”研究

-

文化综合 | 山东沿黄河九市方言的语音历史演变与地理接触影响

文化综合 | 山东沿黄河九市方言的语音历史演变与地理接触影响

登录

登录