目录

快速导航-

文学评论 | 从重“时”到重“色”

文学评论 | 从重“时”到重“色”

-

文学评论 | 抽象的同情

文学评论 | 抽象的同情

-

文学评论 | 论方东树《昭昧詹言》中师法论的特点及其意义

文学评论 | 论方东树《昭昧詹言》中师法论的特点及其意义

-

文学评论 | 黑白场域间的边缘人

文学评论 | 黑白场域间的边缘人

-

文学评论 | 缅甸小说《情侣》中主人公貌迎貌成长历程研究

文学评论 | 缅甸小说《情侣》中主人公貌迎貌成长历程研究

-

文学评论 | 《齐东野语》“诗用史论”说发微

文学评论 | 《齐东野语》“诗用史论”说发微

-

文学评论 | 蔡崇达《草民》中的人性光辉与乡土情怀

文学评论 | 蔡崇达《草民》中的人性光辉与乡土情怀

-

文学评论 | 袁枚的“赤子之心”美学理想

文学评论 | 袁枚的“赤子之心”美学理想

-

文学研究 | 放翁词巴蜀地域书写探究

文学研究 | 放翁词巴蜀地域书写探究

-

文学研究 | 赵树理小说中的古典元素

文学研究 | 赵树理小说中的古典元素

-

文学研究 | 清代藏彝走廊竹枝词所见多民族交往交流交融

文学研究 | 清代藏彝走廊竹枝词所见多民族交往交流交融

-

文学研究 | 空间转换与亡国之思

文学研究 | 空间转换与亡国之思

-

文学研究 | 新时期以来吴越小说中的“桥”意象分析

文学研究 | 新时期以来吴越小说中的“桥”意象分析

-

文化集萃 | 荀子“心可以知道”探析

文化集萃 | 荀子“心可以知道”探析

-

文化集萃 | 周敦颐的“动静观”

文化集萃 | 周敦颐的“动静观”

-

文化集萃 | 论北宋靖康年间朝廷对徽宗旧臣的处置

文化集萃 | 论北宋靖康年间朝廷对徽宗旧臣的处置

-

文化集萃 | 浅析弗洛姆的“逃避自由”思想

文化集萃 | 浅析弗洛姆的“逃避自由”思想

-

文化集萃 | 浅析清代济宁的茶馆文化及其影响

文化集萃 | 浅析清代济宁的茶馆文化及其影响

-

文化集萃 | 法兰克福学派异化思想研究

文化集萃 | 法兰克福学派异化思想研究

-

文化集萃 | 劳动解放的成因、困境与出路

文化集萃 | 劳动解放的成因、困境与出路

-

文化集萃 | 浅谈陈安仁的教育思想

文化集萃 | 浅谈陈安仁的教育思想

-

文化集萃 | 在全球史视野下研究中国史书写

文化集萃 | 在全球史视野下研究中国史书写

-

文化集萃 | 火炮简史:从东方起源到西方崛起,再看晚清困境

文化集萃 | 火炮简史:从东方起源到西方崛起,再看晚清困境

-

文艺观察 | 河北戏曲文化空间保护研究

文艺观察 | 河北戏曲文化空间保护研究

-

文艺观察 | 《出走的决心》:女性主体性建构与女性视角叙事的创新范本

文艺观察 | 《出走的决心》:女性主体性建构与女性视角叙事的创新范本

-

文艺观察 | 电影《珀尔》主体建构的拉康式解读

文艺观察 | 电影《珀尔》主体建构的拉康式解读

-

文艺观察 | 当代艺术实践中艺术符号与精神性的联系

文艺观察 | 当代艺术实践中艺术符号与精神性的联系

-

文化传播 | 基于三美论的《飞鸟集》汉译比较分析

文化传播 | 基于三美论的《飞鸟集》汉译比较分析

-

文化传播 | 以女性主义翻译理论浅析《面纱》张白桦译本

文化传播 | 以女性主义翻译理论浅析《面纱》张白桦译本

-

文化传播 | 曹文轩小说《青铜葵花》中的地域文化及其俄译研究

文化传播 | 曹文轩小说《青铜葵花》中的地域文化及其俄译研究

-

文化传播 | 张培基散文英译中的形式意义探析

文化传播 | 张培基散文英译中的形式意义探析

-

文化传播 | 历史知识翻译与家国情怀传播

文化传播 | 历史知识翻译与家国情怀传播

-

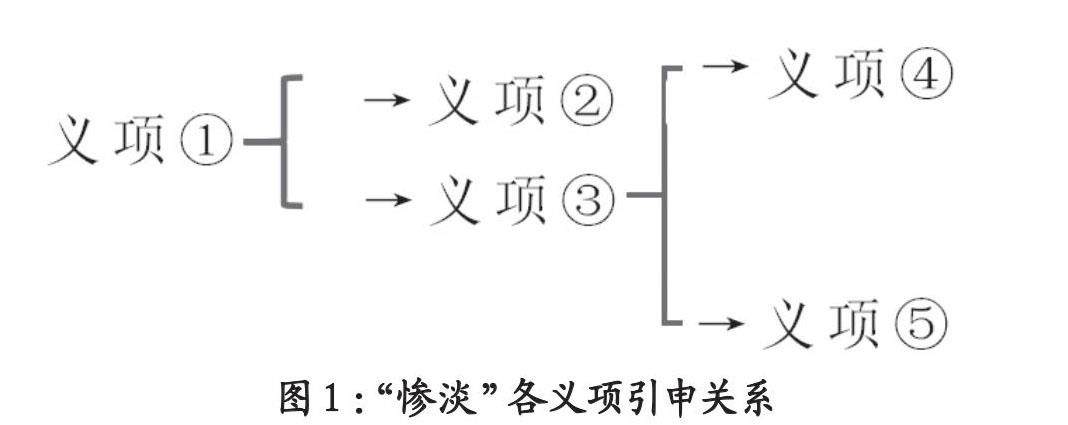

文化综合 | “惨淡”词义考

文化综合 | “惨淡”词义考

-

文化综合 | 讷河方言的派生词及词缀

文化综合 | 讷河方言的派生词及词缀

-

文化综合 | “哥”字研究述评

文化综合 | “哥”字研究述评

-

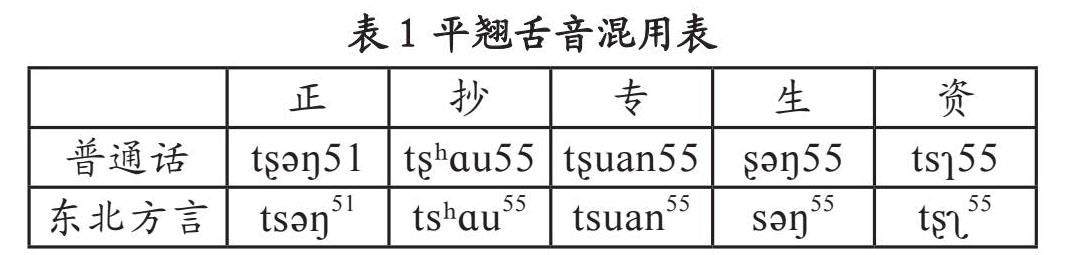

文化综合 | 《乡村爱情》系列电视剧中东北方言的使用特点及应用价值

文化综合 | 《乡村爱情》系列电视剧中东北方言的使用特点及应用价值

-

文化综合 | 贵州方言“抵”字研究

文化综合 | 贵州方言“抵”字研究

-

文化综合 | 文化语言学视域下的泰安方言俗语

文化综合 | 文化语言学视域下的泰安方言俗语

-

文化综合 | 《尼山萨满》语篇复现衔接手段研究

文化综合 | 《尼山萨满》语篇复现衔接手段研究

-

文化综合 | 网络时代称谓语的泛化现象研究

文化综合 | 网络时代称谓语的泛化现象研究

登录

登录