目录

快速导航-

特约稿 | 英戈尔德《篮子里的世界》及其讨论

特约稿 | 英戈尔德《篮子里的世界》及其讨论

-

铸牢中华民族共同体意识研究 | 中华民族共同体意识视域下的生态文化认同研究

铸牢中华民族共同体意识研究 | 中华民族共同体意识视域下的生态文化认同研究

-

铸牢中华民族共同体意识研究 | 口传叙事中的中华文化符号及其当代传播

铸牢中华民族共同体意识研究 | 口传叙事中的中华文化符号及其当代传播

-

铸牢中华民族共同体意识研究 | 铸牢中华民族共同体意识的文化进路

铸牢中华民族共同体意识研究 | 铸牢中华民族共同体意识的文化进路

-

中华优秀传统文化研究 | 南方文化史与朱子学的再思考

中华优秀传统文化研究 | 南方文化史与朱子学的再思考

-

中华优秀传统文化研究 | 中华文化符号视域下优秀传统家风的赓续与弘扬

中华优秀传统文化研究 | 中华文化符号视域下优秀传统家风的赓续与弘扬

-

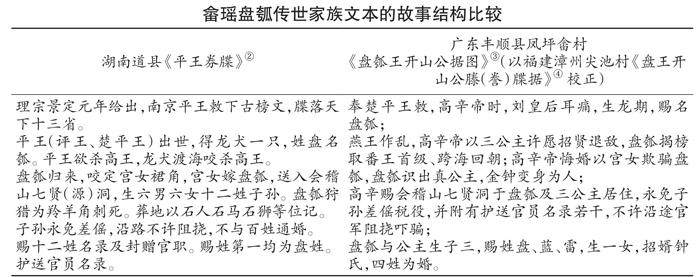

中华优秀传统文化研究 | 由“公据”“券牒”文书看畲瑶盘瓠家族文书形成的历史契机

中华优秀传统文化研究 | 由“公据”“券牒”文书看畲瑶盘瓠家族文书形成的历史契机

-

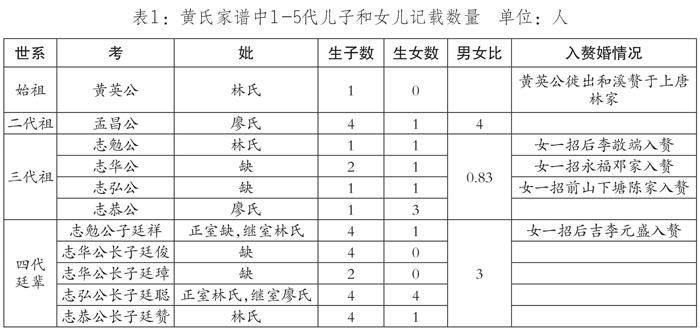

中华优秀传统文化研究 | 族群交融视野下的闽台入赘婚文化研究

中华优秀传统文化研究 | 族群交融视野下的闽台入赘婚文化研究

-

生态民族学研究 | 被忽视和未被充分利用的植物对粮食安全的贡献

生态民族学研究 | 被忽视和未被充分利用的植物对粮食安全的贡献

-

生态民族学研究 | 木本农业国外研究对中国粮食安全维护的借鉴价值

生态民族学研究 | 木本农业国外研究对中国粮食安全维护的借鉴价值

-

生态民族学研究 | 复兴葛类作物种植应对粮食安全探赜

生态民族学研究 | 复兴葛类作物种植应对粮食安全探赜

-

生态民族学研究 | 大食物观视角下被淘汰农作物的重新利用探索:以棕榈科粮食作物为例

生态民族学研究 | 大食物观视角下被淘汰农作物的重新利用探索:以棕榈科粮食作物为例

-

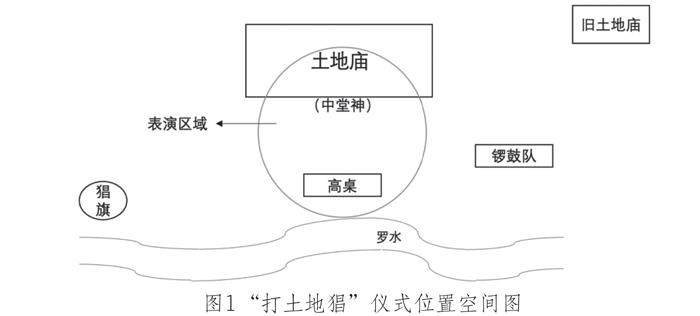

田野调查研究 | 村庙信仰与乡村公共空间秩序的建构

田野调查研究 | 村庙信仰与乡村公共空间秩序的建构

-

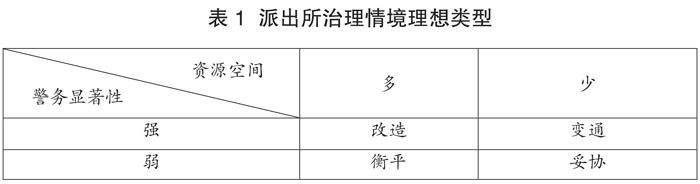

田野调查研究 | 民族地区治安治理机制研究

田野调查研究 | 民族地区治安治理机制研究

-

田野调查研究 | 身体动态的文本表述与生成

田野调查研究 | 身体动态的文本表述与生成

登录

登录