目录

快速导航-

卷首语 | 书和旅行的相互印证

卷首语 | 书和旅行的相互印证

-

看读天下 | 两会见证:总书记的书香情怀历久弥新

看读天下 | 两会见证:总书记的书香情怀历久弥新

-

看读天下 | 读书要去毒

看读天下 | 读书要去毒

-

看读天下 | 威尼斯涨潮书店

看读天下 | 威尼斯涨潮书店

-

看读天下 | 京津冀多方联动共促“整本书阅读”

看读天下 | 京津冀多方联动共促“整本书阅读”

-

看读天下 | 不入园林,怎知春色如许

看读天下 | 不入园林,怎知春色如许

-

开卷有益 | 山河风雨频入梦

开卷有益 | 山河风雨频入梦

-

开卷有益 | 刘禹锡的桃花与大唐王朝的回光返照

开卷有益 | 刘禹锡的桃花与大唐王朝的回光返照

-

开卷有益 | 每个人都能活成一束光

开卷有益 | 每个人都能活成一束光

-

开卷有益 | 在算法时代,我们真的学会爱了吗

开卷有益 | 在算法时代,我们真的学会爱了吗

-

开卷有益 | 布鲁克林有棵树

开卷有益 | 布鲁克林有棵树

-

开卷有益 | 社牛和社恐,能成为好朋友吗

开卷有益 | 社牛和社恐,能成为好朋友吗

-

开卷有益 | 徐姐习书

开卷有益 | 徐姐习书

-

开卷有益 | 庄子:在我们无路可走的时候

开卷有益 | 庄子:在我们无路可走的时候

-

开卷有益 | 为什么网文书名越来越长了

开卷有益 | 为什么网文书名越来越长了

-

开卷有益 | 惰性与试错:文明演进的双螺旋

开卷有益 | 惰性与试错:文明演进的双螺旋

-

开卷有益 | 生活中的“香蕉原则”

开卷有益 | 生活中的“香蕉原则”

-

书伴人生 | 与瓦尔泽一起的两次散步

书伴人生 | 与瓦尔泽一起的两次散步

-

书伴人生 | 杨长孺的茨菰

书伴人生 | 杨长孺的茨菰

-

书伴人生 | 倔强让我与写作偶遇

书伴人生 | 倔强让我与写作偶遇

-

书伴人生 | 把母亲“培养”成作家

书伴人生 | 把母亲“培养”成作家

-

书伴人生 | 小人书:读着读着就长大了

书伴人生 | 小人书:读着读着就长大了

-

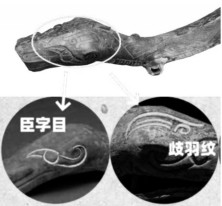

轻松悦览 | “巳升升”的三星堆“眉眼”

轻松悦览 | “巳升升”的三星堆“眉眼”

-

轻松悦览 | 寻拍仙八色鸫

轻松悦览 | 寻拍仙八色鸫

-

轻松悦览 | 还有哪些“中国地理之最”是你不知道的

轻松悦览 | 还有哪些“中国地理之最”是你不知道的

-

轻松悦览 | 耳聪目明的背后

轻松悦览 | 耳聪目明的背后

-

轻松悦览 | 古代君王为何都是围猎“发烧友”

轻松悦览 | 古代君王为何都是围猎“发烧友”

-

轻松悦览 | 五十而已:岁月沉淀 心更自由

轻松悦览 | 五十而已:岁月沉淀 心更自由

-

轻松悦览 | 驼负千斤 蚁负一粒

轻松悦览 | 驼负千斤 蚁负一粒

-

轻松悦览 | 三月沐

轻松悦览 | 三月沐

-

轻松悦览 | 点 赞

轻松悦览 | 点 赞

-

阅读会所 | 一年读100本书是种什么体验

阅读会所 | 一年读100本书是种什么体验

-

阅读会所 | 书卷如河,流淌文明的血脉

阅读会所 | 书卷如河,流淌文明的血脉

-

阅读会所 | 相遇一本书 守着一座墓

阅读会所 | 相遇一本书 守着一座墓

-

阅读会所 | 寻找鲸鱼树

阅读会所 | 寻找鲸鱼树

-

阅读会所 | 书香作伴好还乡

阅读会所 | 书香作伴好还乡

-

阅读会所 | 好书是“良药”

阅读会所 | 好书是“良药”

-

阅读会所 | 读书,是人生最好的抛光剂

阅读会所 | 读书,是人生最好的抛光剂

-

阅读会所 | 我们在“拼凑”生活吗

阅读会所 | 我们在“拼凑”生活吗

-

阅读会所 | 别把情绪价值当万金油

阅读会所 | 别把情绪价值当万金油

-

阅读会所 | 建东坡书屋 兴方寸书香地

阅读会所 | 建东坡书屋 兴方寸书香地

登录

登录