目录

快速导航-

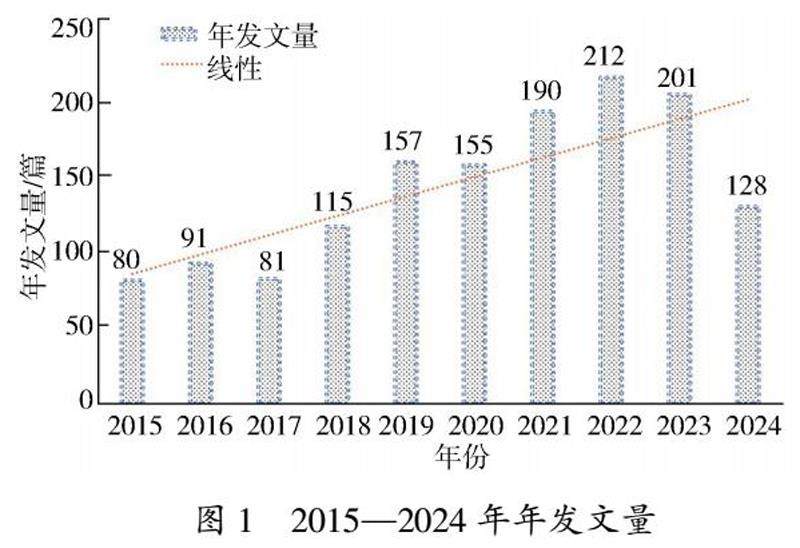

综述 | 生态系统服务研究现状及趋势

综述 | 生态系统服务研究现状及趋势

-

综述 | 国家水土保持示范县创建历程、特点和成效

综述 | 国家水土保持示范县创建历程、特点和成效

-

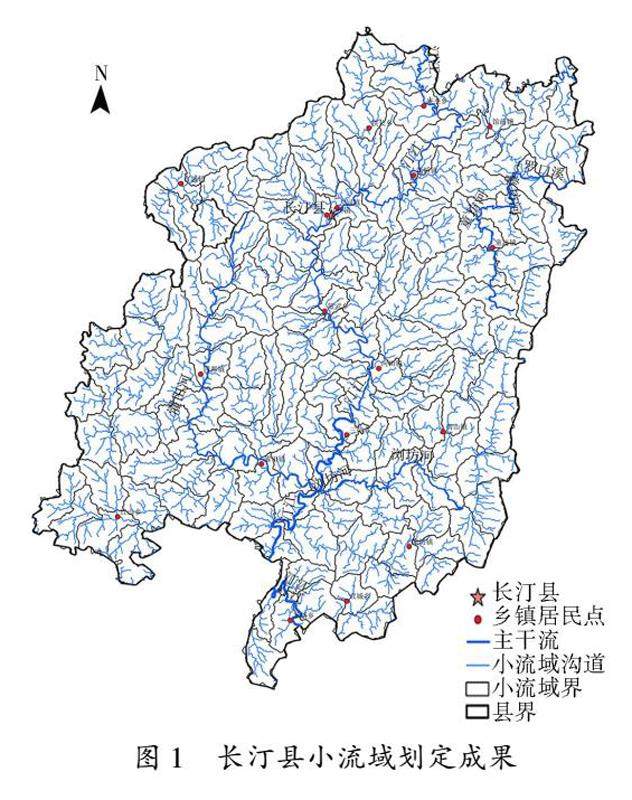

新思考新探讨 | 基于小流域尺度的国家级水土流失重点治理区划定方法

新思考新探讨 | 基于小流域尺度的国家级水土流失重点治理区划定方法

-

小流域治理 | 北京市房山区小流域综合治理提质增效成效与做法

小流域治理 | 北京市房山区小流域综合治理提质增效成效与做法

-

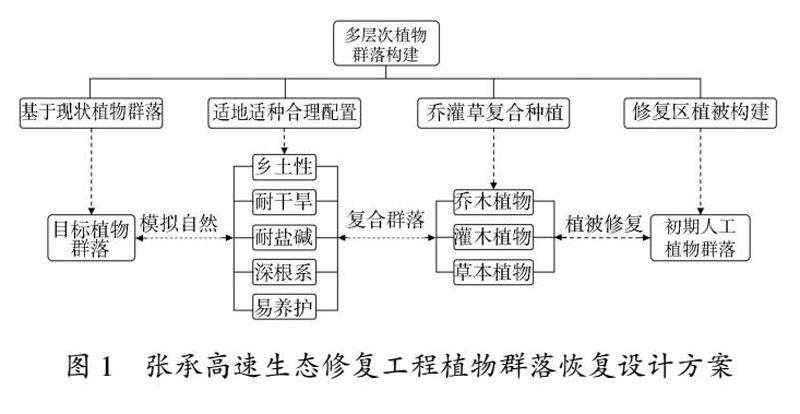

小流域治理 | 路域裸露坡面生态修复实践

小流域治理 | 路域裸露坡面生态修复实践

-

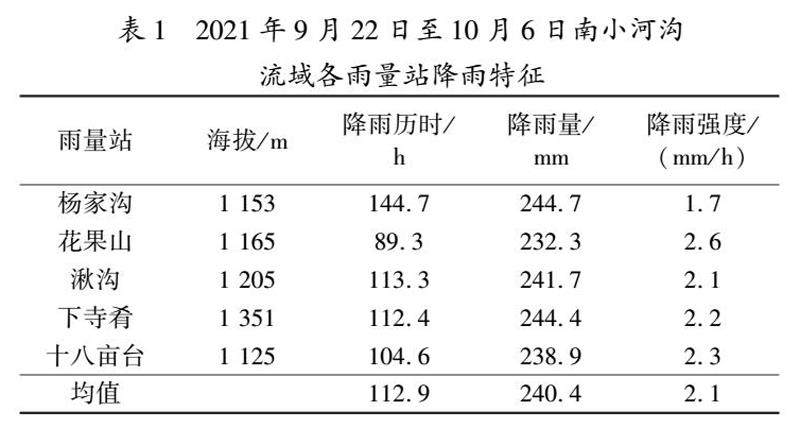

小流域治理 | 极端降雨条件下南小河沟流域浅层滑坡调查

小流域治理 | 极端降雨条件下南小河沟流域浅层滑坡调查

-

新探索新实践 | 全域土地综合整治背景下上海市生态清洁小流域建设思路

新探索新实践 | 全域土地综合整治背景下上海市生态清洁小流域建设思路

-

新探索新实践 | 新时代背景下水土保持与荒漠化防治专业本科生综合能力提升思考

新探索新实践 | 新时代背景下水土保持与荒漠化防治专业本科生综合能力提升思考

-

新探索新实践 | 新时代四川省水土保持监测工作探析

新探索新实践 | 新时代四川省水土保持监测工作探析

-

新探索新实践 | 宁夏县级水土流失重点防治区划分方法探讨

新探索新实践 | 宁夏县级水土流失重点防治区划分方法探讨

-

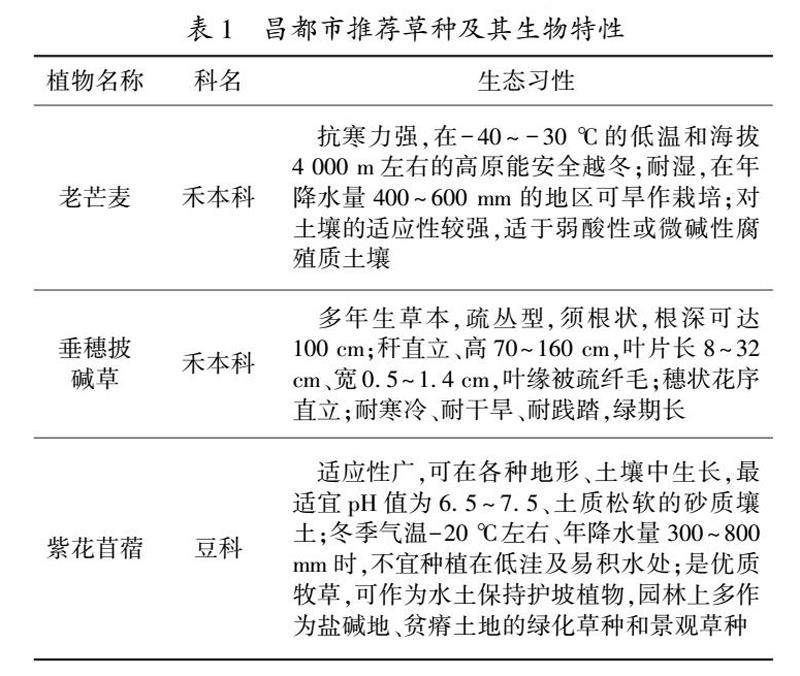

建设项目防与治 | 农村饮水安全工程表土保护及植被恢复技术

建设项目防与治 | 农村饮水安全工程表土保护及植被恢复技术

-

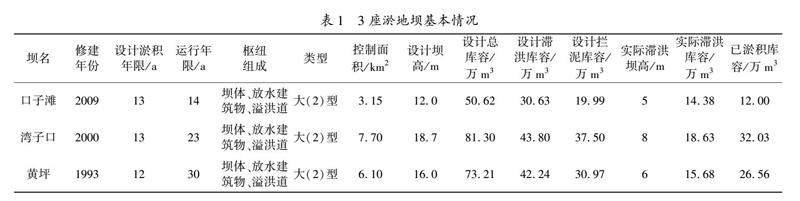

工程建设与管理 | 定西市淤地坝坝变水源技术及建管模式探析

工程建设与管理 | 定西市淤地坝坝变水源技术及建管模式探析

-

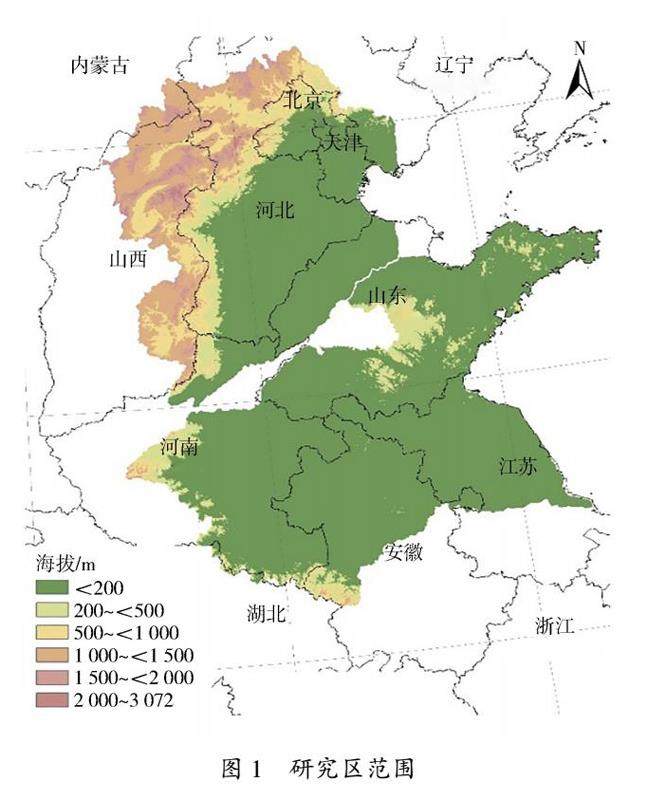

试验与研究 | 北方土石山区土地利用及水土流失时空变化

试验与研究 | 北方土石山区土地利用及水土流失时空变化

-

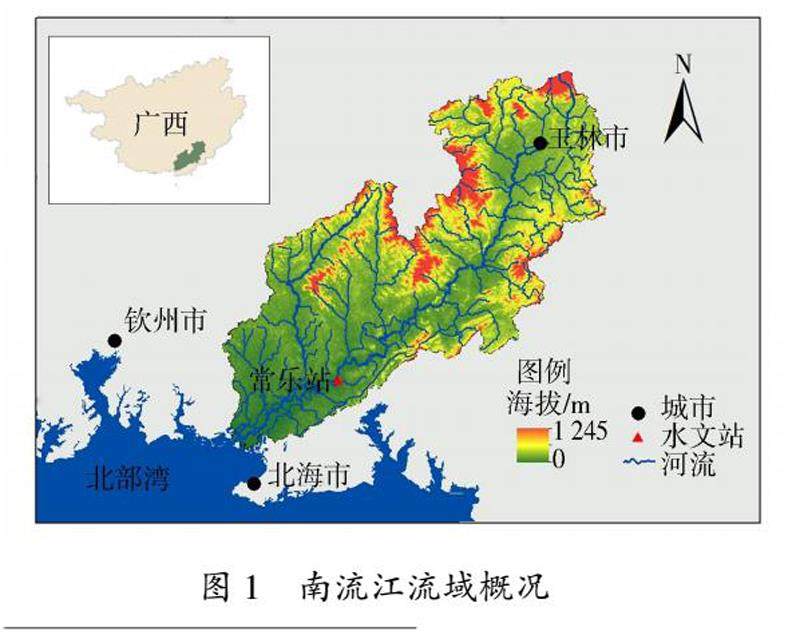

试验与研究 | 南流江流域景观格局变化对水沙过程的影响

试验与研究 | 南流江流域景观格局变化对水沙过程的影响

-

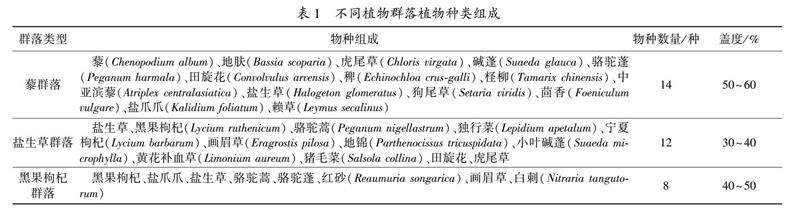

试验与研究 | 民勤荒漠草地3种典型植物群落土壤微生物及酶活性研究

试验与研究 | 民勤荒漠草地3种典型植物群落土壤微生物及酶活性研究

-

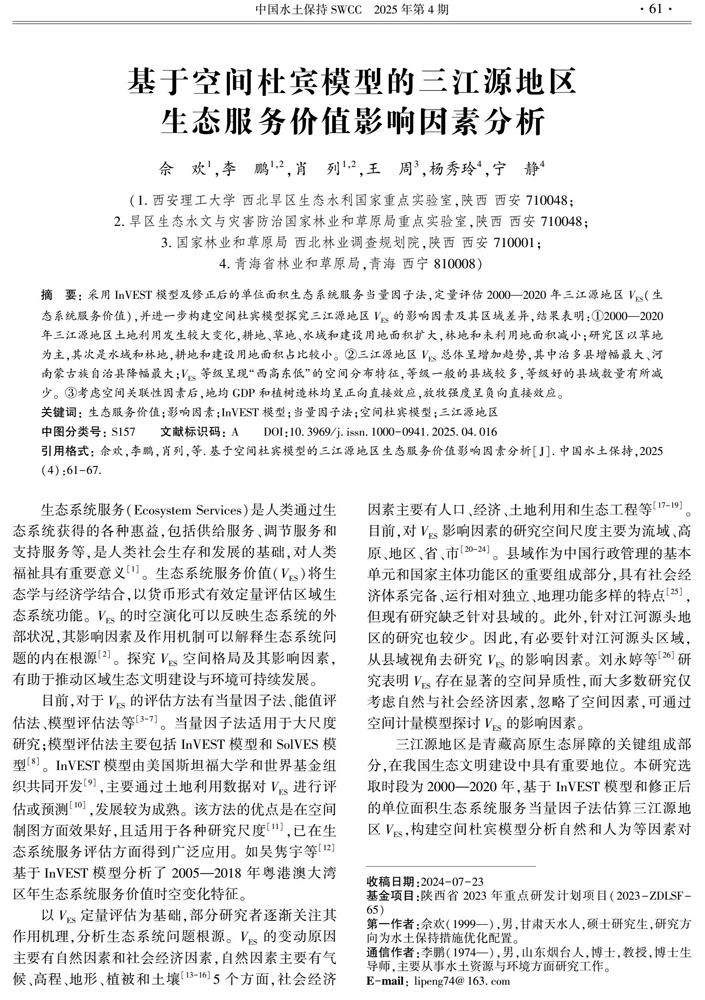

试验与研究 | 基于空间杜宾模型的三江源地区生态服务价值影响因素分析

试验与研究 | 基于空间杜宾模型的三江源地区生态服务价值影响因素分析

-

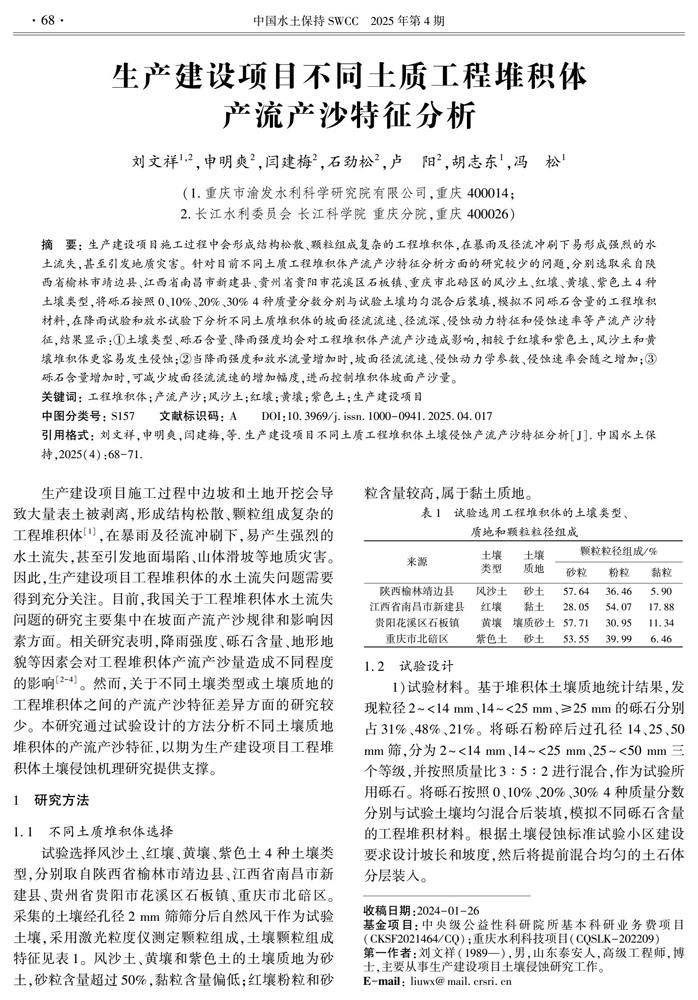

试验与研究 | 生产建设项目不同土质工程堆积体产流产沙特征分析

试验与研究 | 生产建设项目不同土质工程堆积体产流产沙特征分析

-

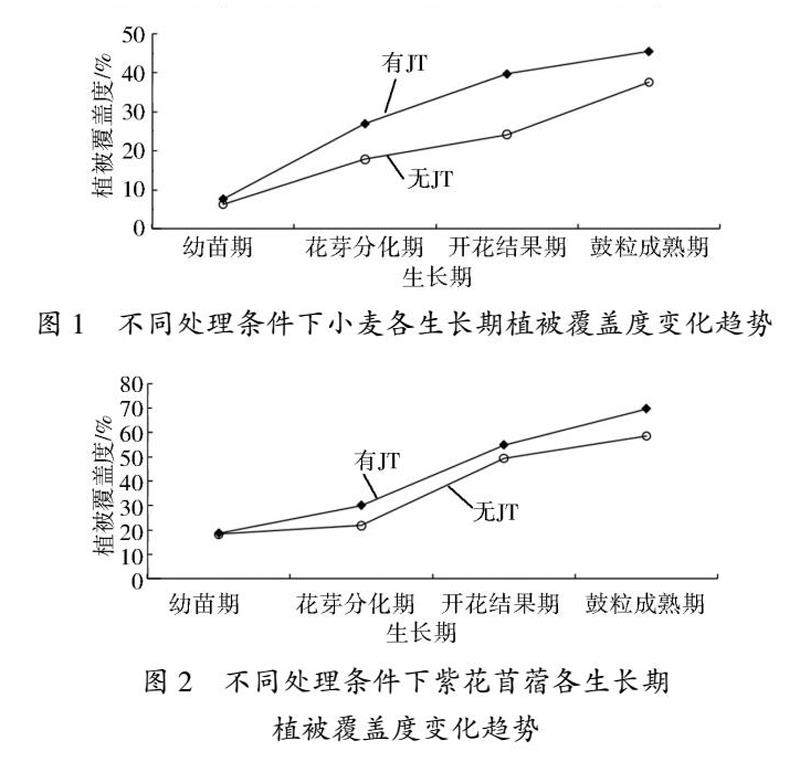

试验与研究 | 秸秆生物炭对坡面植被生长指标的影响

试验与研究 | 秸秆生物炭对坡面植被生长指标的影响

-

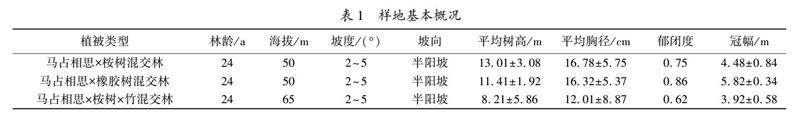

试验与研究 | 海南省典型水土流失区不同混交林枯落物持水能力恢复过程研究

试验与研究 | 海南省典型水土流失区不同混交林枯落物持水能力恢复过程研究

-

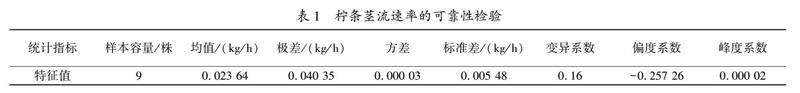

试验与研究 | 基于响应曲面法的毛乌素沙地柠条茎流速率与环境因子的关系

试验与研究 | 基于响应曲面法的毛乌素沙地柠条茎流速率与环境因子的关系

-

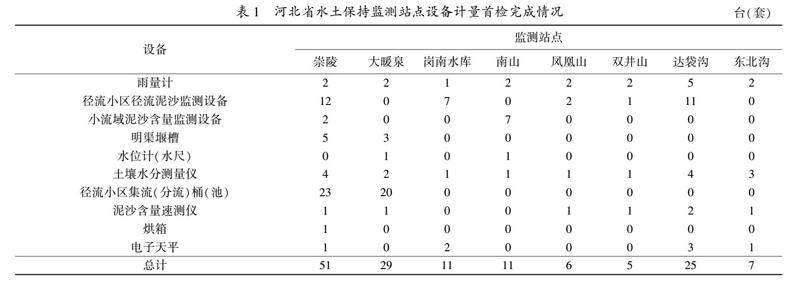

试验与研究 | 河北省水土保持监测设备计量工作实践与思考

试验与研究 | 河北省水土保持监测设备计量工作实践与思考

登录

登录