目录

快速导航-

文物赏鉴 | 沈周《溪山高逸图》的空间叙事和桃源情结表达分析

文物赏鉴 | 沈周《溪山高逸图》的空间叙事和桃源情结表达分析

-

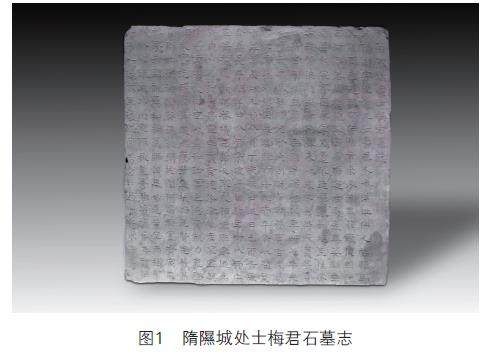

文物赏鉴 | 汾阳市博物馆馆藏隋代瓷器经典的研究

文物赏鉴 | 汾阳市博物馆馆藏隋代瓷器经典的研究

-

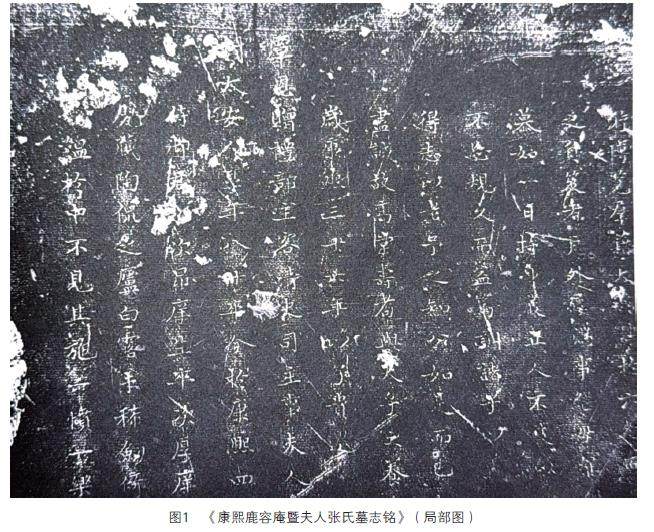

文物赏鉴 | 《康熙鹿容庵暨夫人张氏墓志铭》碑与颍州鹿氏始祖考证

文物赏鉴 | 《康熙鹿容庵暨夫人张氏墓志铭》碑与颍州鹿氏始祖考证

-

文物赏鉴 | 烟台市博物馆馆藏清代粉彩盘类瓷器鉴赏

文物赏鉴 | 烟台市博物馆馆藏清代粉彩盘类瓷器鉴赏

-

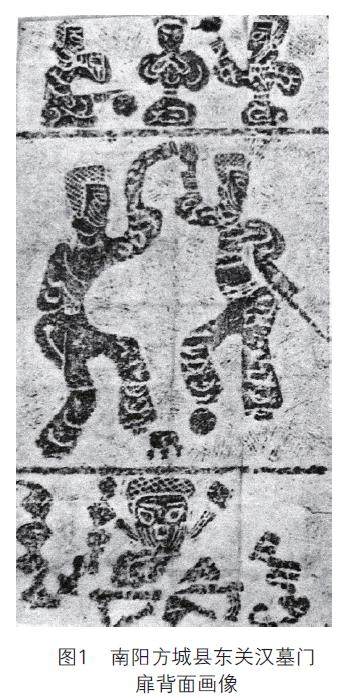

文物赏鉴 | 被误读为“蹴鞠”的汉代踏鼓舞图像

文物赏鉴 | 被误读为“蹴鞠”的汉代踏鼓舞图像

-

文物保护 | 不同存放环境中动物剥制标本表面微生物分析

文物保护 | 不同存放环境中动物剥制标本表面微生物分析

-

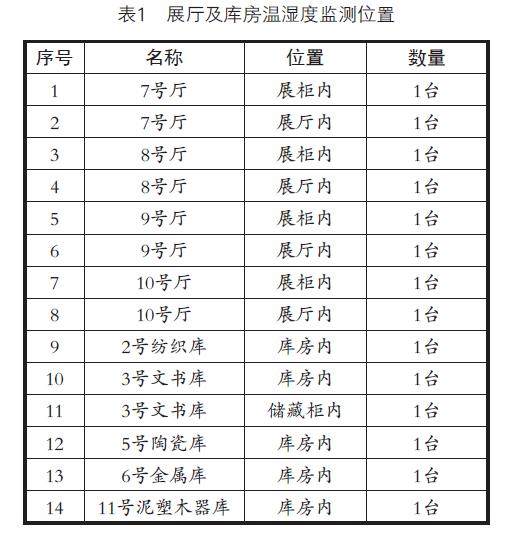

文物保护 | 新疆维吾尔自治区博物馆馆藏文物保存环境初探

文物保护 | 新疆维吾尔自治区博物馆馆藏文物保存环境初探

-

文物保护 | 馆藏书画文物预防性保护研究

文物保护 | 馆藏书画文物预防性保护研究

-

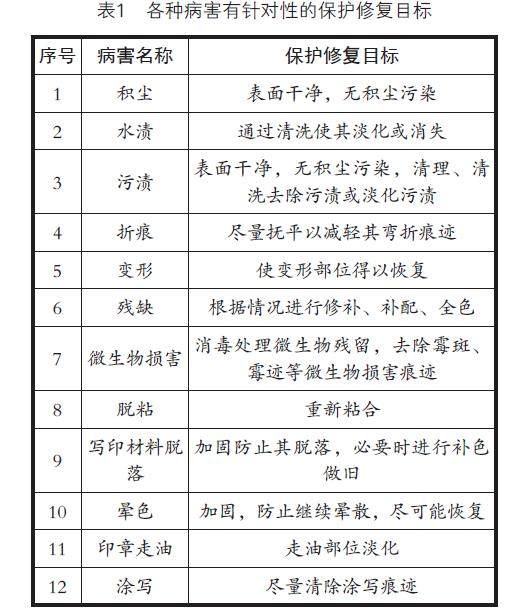

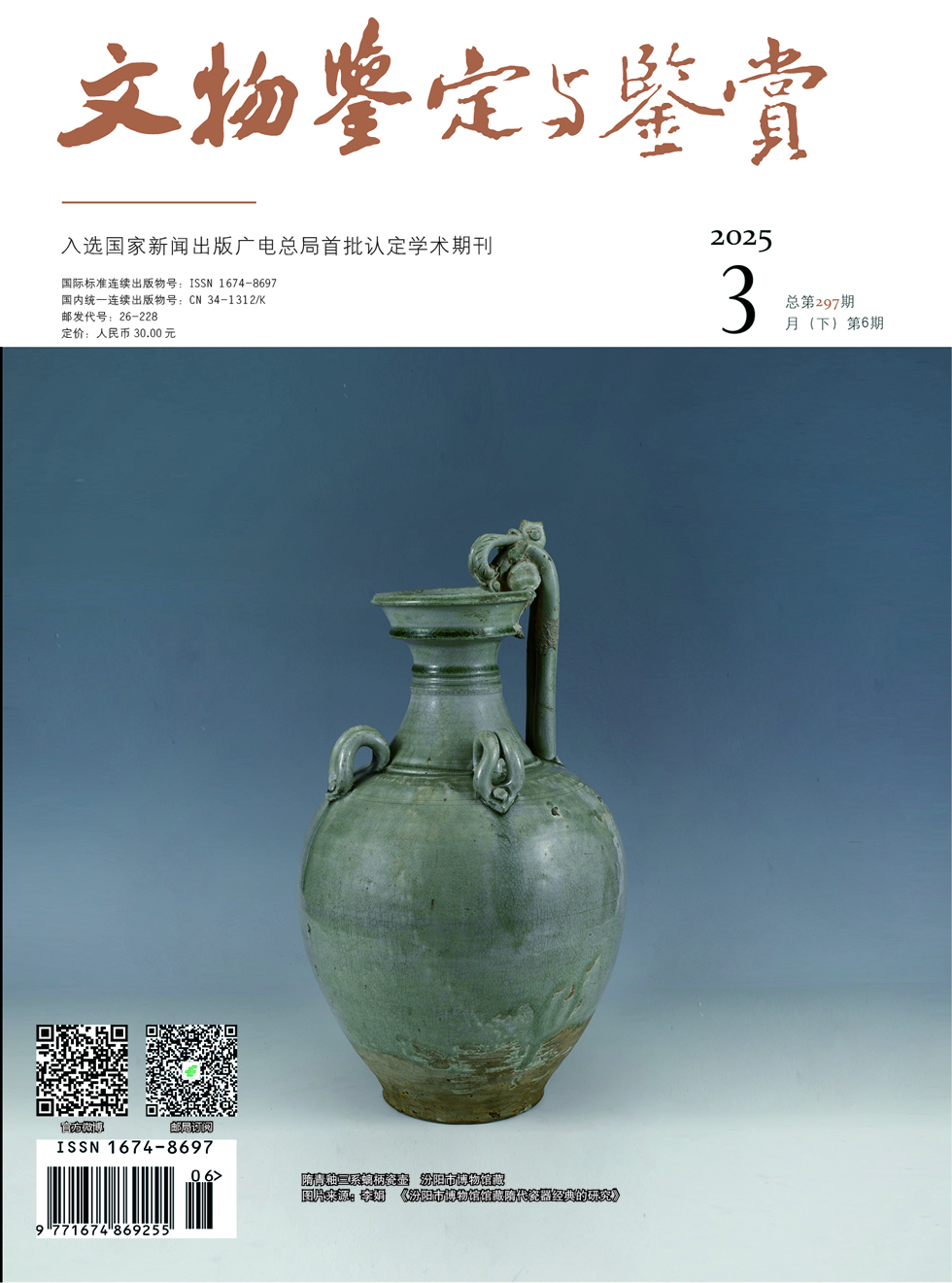

文物保护 | 油画类文物的病害分类和评估方法研究

文物保护 | 油画类文物的病害分类和评估方法研究

-

文物保护 | 全国重点文物保护单位太平天国忠王府整体修缮保护

文物保护 | 全国重点文物保护单位太平天国忠王府整体修缮保护

-

文物保护 | 从文物修复到数字化再现:海军遗存保护的新路径

文物保护 | 从文物修复到数字化再现:海军遗存保护的新路径

-

文物保护 | 以唐代莲花纹瓦当为例浅谈古陶修复技术

文物保护 | 以唐代莲花纹瓦当为例浅谈古陶修复技术

-

文物保护 | 城市发展视野下的元大都城墙遗址保护

文物保护 | 城市发展视野下的元大都城墙遗址保护

-

文物保护 | 木醋液在木质类革命文物防护中的应用研究

文物保护 | 木醋液在木质类革命文物防护中的应用研究

-

文物保护 | 浅析汶上县石刻文物的保护

文物保护 | 浅析汶上县石刻文物的保护

-

博物馆学 | “庆风弘化—庆城历史文物展”解析

博物馆学 | “庆风弘化—庆城历史文物展”解析

-

博物馆学 | 博物馆虚拟展厅建设的意义与路径探析

博物馆学 | 博物馆虚拟展厅建设的意义与路径探析

-

博物馆学 | 博物馆珍贵文献资料整理与研究探索

博物馆学 | 博物馆珍贵文献资料整理与研究探索

-

博物馆学 | 构建基层博物馆数字化转型发展的“三维立体图”

博物馆学 | 构建基层博物馆数字化转型发展的“三维立体图”

-

博物馆学 | 新质生产力赋能博物馆研学高质量发展路径探析

博物馆学 | 新质生产力赋能博物馆研学高质量发展路径探析

-

博物馆学 | 公共文化服务视域下的博物馆文物活化利用

博物馆学 | 公共文化服务视域下的博物馆文物活化利用

-

博物馆学 | 三门峡庙底沟博物馆馆校合作教育活动分析

博物馆学 | 三门峡庙底沟博物馆馆校合作教育活动分析

-

博物馆学 | 以人为本趋势下的沉浸式博物馆展览研究

博物馆学 | 以人为本趋势下的沉浸式博物馆展览研究

-

博物馆学 | 中小博物馆发展的问题及对策

博物馆学 | 中小博物馆发展的问题及对策

-

博物馆学 | 如何利用祖庙文化资源发挥好博物馆的社教功能

博物馆学 | 如何利用祖庙文化资源发挥好博物馆的社教功能

-

博物馆学 | 公众活动视角下博物馆非遗传播效应强化策略研究

博物馆学 | 公众活动视角下博物馆非遗传播效应强化策略研究

-

博物馆学 | 基于“借势营销”的视角研究博物馆文创产品的品牌建设

博物馆学 | 基于“借势营销”的视角研究博物馆文创产品的品牌建设

-

博物馆学 | 绿色环保设计在博物馆建筑和内部展览空间的运用浅谈

博物馆学 | 绿色环保设计在博物馆建筑和内部展览空间的运用浅谈

-

博物馆学 | 浅谈“马口陶文化展”文物讲解的内容与技巧

博物馆学 | 浅谈“马口陶文化展”文物讲解的内容与技巧

-

博物馆学 | 三维扫描技术在博物馆中的应用

博物馆学 | 三维扫描技术在博物馆中的应用

-

学术研究 | 革命人物类纪念馆革命文物与红色基因传承实践的研究

学术研究 | 革命人物类纪念馆革命文物与红色基因传承实践的研究

-

学术研究 | 陕西商洛杏坪皮纸抄造技艺调查研究

学术研究 | 陕西商洛杏坪皮纸抄造技艺调查研究

-

学术研究 | 文物古籍中的鲁班文化

学术研究 | 文物古籍中的鲁班文化

-

学术研究 | 四川汉画像石棺中的虎形象刍议

学术研究 | 四川汉画像石棺中的虎形象刍议

-

学术研究 | 晋系青铜器中的艺术表达在国画创作中的应用研究分析

学术研究 | 晋系青铜器中的艺术表达在国画创作中的应用研究分析

-

学术研究 | 简牍所见秦汉户赋问题刍议

学术研究 | 简牍所见秦汉户赋问题刍议

-

学术研究 | 历史脉络与文化影响视角下鲜卑文献研究综述

学术研究 | 历史脉络与文化影响视角下鲜卑文献研究综述

-

学术研究 | 嘉峪关市创建国家文物保护利用示范区打造长城文化重要标志地研究

学术研究 | 嘉峪关市创建国家文物保护利用示范区打造长城文化重要标志地研究

-

学术研究 | 福建香事探源

学术研究 | 福建香事探源

-

学术研究 | 从绿釉陶水榭到绿釉陶戏楼:探索古代陶器的多元魅力

学术研究 | 从绿釉陶水榭到绿釉陶戏楼:探索古代陶器的多元魅力

-

学术研究 | 龙纹的起源与形成

学术研究 | 龙纹的起源与形成

-

文化遗产 | 文化保育视角下的地方小众非遗项目活化研究

文化遗产 | 文化保育视角下的地方小众非遗项目活化研究

登录

登录