目录

快速导航-

卷首语 | 卷首语

卷首语 | 卷首语

-

品评 | 死亡背后的个人反叛精神

品评 | 死亡背后的个人反叛精神

-

品评 | “西厢”故事的文学流变研究

品评 | “西厢”故事的文学流变研究

-

品评 | 通俗小说与英雄传奇

品评 | 通俗小说与英雄传奇

-

品评 | 背弃与眷恋

品评 | 背弃与眷恋

-

品评 | 《红楼梦》晴雯、袭人与贾宝玉情感之比较

品评 | 《红楼梦》晴雯、袭人与贾宝玉情感之比较

-

品评 | 《伤逝》

品评 | 《伤逝》

-

品评 | 试析《白鹿原》中朱先生的典型形象

品评 | 试析《白鹿原》中朱先生的典型形象

-

品评 | 新时代陕北民歌歌词的艺术特征研究

品评 | 新时代陕北民歌歌词的艺术特征研究

-

品评 | 《活着》的叙事美感及美学意味研究

品评 | 《活着》的叙事美感及美学意味研究

-

品评 | 论丁善德钢琴作品《晓风之舞》的意境营造与表现

品评 | 论丁善德钢琴作品《晓风之舞》的意境营造与表现

-

品评 | 舞蹈诗剧《只此青绿》中的美学建构

品评 | 舞蹈诗剧《只此青绿》中的美学建构

-

品评 | 用生命诠释艺术,以色彩创造意境

品评 | 用生命诠释艺术,以色彩创造意境

-

品评 | “花山精神”与广西现当代文学创作关系建构

品评 | “花山精神”与广西现当代文学创作关系建构

-

品评 | 人工智能视域下赣剧戏曲的唱词创作及策划分析

品评 | 人工智能视域下赣剧戏曲的唱词创作及策划分析

-

品评 | 古代仕女画中女性形象的演变:从美妆到女性意识的多维解读

品评 | 古代仕女画中女性形象的演变:从美妆到女性意识的多维解读

-

品评 | 唐寅绘画艺术的风格演变与技法创新研究

品评 | 唐寅绘画艺术的风格演变与技法创新研究

-

品评 | 声乐作品《战台风》的叙事结构及其精神特质分析

品评 | 声乐作品《战台风》的叙事结构及其精神特质分析

-

品评 | 浅谈中国花鸟画创作

品评 | 浅谈中国花鸟画创作

-

品评 | 时代审美变迁下的当代中国山水画创作

品评 | 时代审美变迁下的当代中国山水画创作

-

品评 | 从唐代仕女画看唐代女性妆饰变迁

品评 | 从唐代仕女画看唐代女性妆饰变迁

-

品评 | 戏韵丹青间

品评 | 戏韵丹青间

-

品评 | 陇剧旦角表演艺术的传承与创新

品评 | 陇剧旦角表演艺术的传承与创新

-

品评 | 生态文化视角下广西特色花鸟物种及其在工笔画中的体现研究

品评 | 生态文化视角下广西特色花鸟物种及其在工笔画中的体现研究

-

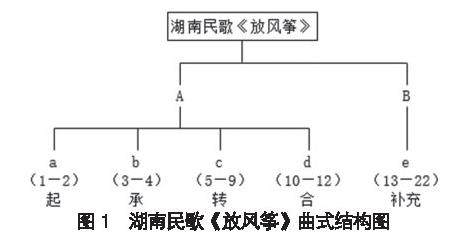

品评 | 浅析湖南民歌《放风筝》的艺术特征

品评 | 浅析湖南民歌《放风筝》的艺术特征

-

品评 | 张大千四川山水画风格初探

品评 | 张大千四川山水画风格初探

-

鉴赏 | 浅论惠特曼《草叶集》的狂欢化特征

鉴赏 | 浅论惠特曼《草叶集》的狂欢化特征

-

鉴赏 | 论《白鲸》中白鲸莫比・迪克的多重象征意义

鉴赏 | 论《白鲸》中白鲸莫比・迪克的多重象征意义

-

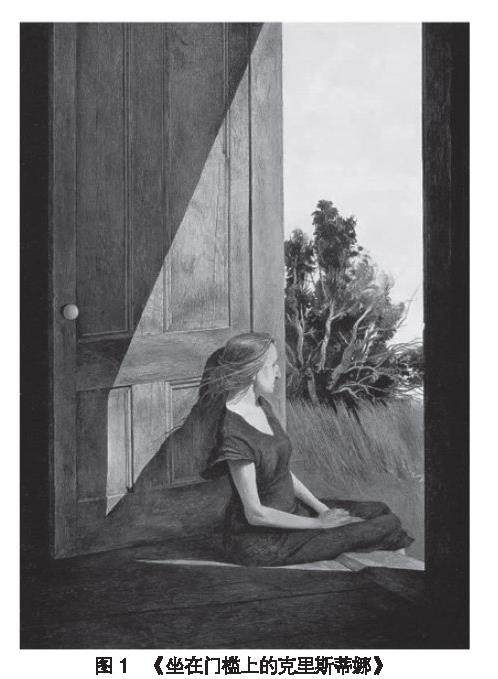

鉴赏 | 安德鲁·怀斯绘画中的光

鉴赏 | 安德鲁·怀斯绘画中的光

-

鉴赏 | 从客观到主观:印象主义色彩法则在博纳尔绘画中的转化与重构

鉴赏 | 从客观到主观:印象主义色彩法则在博纳尔绘画中的转化与重构

-

鉴赏 | 克里姆特东方绘画元素探析

鉴赏 | 克里姆特东方绘画元素探析

-

艺林 | 文化遗产与文创产品视觉设计的创新融合研究

艺林 | 文化遗产与文创产品视觉设计的创新融合研究

-

艺林 | 客家头饰元素在现代服饰设计中的创新应用策略

艺林 | 客家头饰元素在现代服饰设计中的创新应用策略

-

艺林 | 宋代美学视域下茶空间设计营造研究

艺林 | 宋代美学视域下茶空间设计营造研究

-

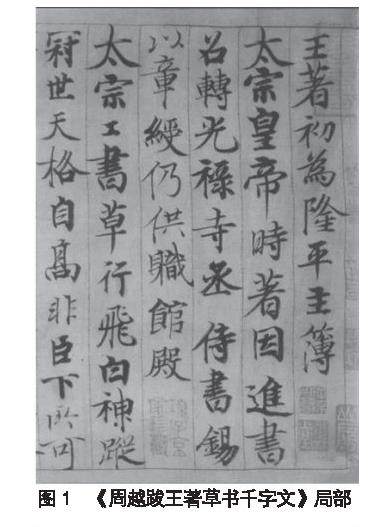

艺林 | 浅析北宋书法家周越书法及其对时人的影响

艺林 | 浅析北宋书法家周越书法及其对时人的影响

-

艺林 | 非遗视域下海南黎族剪纸的活态传承与文化解码

艺林 | 非遗视域下海南黎族剪纸的活态传承与文化解码

-

艺林 | 文化景观视角下北京中轴线文化遗产再认识

艺林 | 文化景观视角下北京中轴线文化遗产再认识

-

艺林 | “国风热”影响下徐州琴书的活态发展研究

艺林 | “国风热”影响下徐州琴书的活态发展研究

-

艺林 | 基于地域特色的道路景观设计实践

艺林 | 基于地域特色的道路景观设计实践

-

艺林 | 优秀传统文化元素在现代风景园林设计中的融入策略剖析

艺林 | 优秀传统文化元素在现代风景园林设计中的融入策略剖析

-

艺林 | 数字化赋能下文昌祖庭年画文化创意产品设计研究

艺林 | 数字化赋能下文昌祖庭年画文化创意产品设计研究

-

艺林 | 陶瓷雕塑创作中泥料与泥性的特点

艺林 | 陶瓷雕塑创作中泥料与泥性的特点

-

艺林 | 新形势下基层文化馆群众文化活动开展策略

艺林 | 新形势下基层文化馆群众文化活动开展策略

登录

登录